- Accueil

- Vikings

Vikings

Aidez-nous - Faites un don d'un euro seulement.

Merci

Un Viking (vieux norrois víkingr ; pluriel, víkingar) est un explorateur, commerçant, pillard mais aussi pirate scandinave au cours d’une période s’étendant du VIIIe au XIe siècle. Par extension, on emploie le terme en français pour désigner la civilisation scandinave de l'âge du fer tardif c'est-à-dire à partir de la fin du iie siècle à l'âge du fer romain (en). C'est le point de vue adopté dans une partie du présent article. Ils sont souvent appelés « Normands », c'est-à-dire les « hommes du Nord », dans la bibliographie ancienne.

Contrairement aux autres peuples germaniques de l'Europe plus méridionale, ils sont restés païens jusqu'à la première moitié du Xe siècle. C'est l'une des raisons pour laquelle il se dégage des textes européens du début du Moyen Âge, une image négative de leur action réduite à des actes de piraterie et de pillages, caractérisés par la violence de leurs raids et leur barbarie païenne. Cependant, la documentation plus contemporaine a permis de nuancer le propos et elle insiste sur l'aspect positif de leur action dans certains cas, car ils furent aussi de grands marins, explorateurs, marchands et guerriers qui atteignirent les côtes atlantiques de l'Europe, la Méditerranée, l'Orient et même l'Amérique (Vinland), tout en établissant parfois au passage des comptoirs commerciaux et des colonies comme sur les îles Féroé, les Orcades, l'Islande, le Groenland, etc. Ils fondèrent des États nouveaux et originaux en Normandie et en Russie. L'âge viking prit fin à la suite de l'affirmation en Scandinavie de pouvoirs monarchiques centralisateurs et de leur conversion au christianisme.

« On appelle Viking (Víkingr, en vieux norrois) un commerçant de longue date, remarquablement équipé pour cette activité, que la conjoncture a amené à se transformer en pillard ou en guerrier, là où c’était possible, lorsque c’était praticable, mais qui demeurera toujours quelqu’un d’appliqué à afla sér fjár (“acquérir des richesses”). »

— Boyer 2008, p. 33

Au sens large, le terme « viking » désigne l’ensemble des Scandinaves de la période caractérisée par le phénomène viking. Les peuples en contact avec les Vikings leur ont donné différents noms : Normands pour les Francs, Danois pour les Anglais, Rus pour les Slaves, les Arabes et les Byzantins. Ils étaient parfois aussi qualifiés de « païens » ou d’« étrangers ». Varègue est le nom donné aux Vikings exerçant sur la route de l’Est (en Russie).

Le mot viking est attesté en français au XIXe siècle et désigne, au sens moderne du terme un « guerrier, explorateur originaire de Scandinavie ». Son étymologie exacte n'est pas assurée.

Il est mentionné pour la première fois en vieil islandais sous la forme víkingr, puis sous les formes víkinger, víkingir.

Une étymologie largement répandue en fait un dérivé du norrois vík (« anse, crique, bras de mer entre deux îles »), ayant aussi la signification originelle d'« endroit où la terre cède » (du verbe vikja, « céder »), d'où, par extension, le sens de « baie », c'est-à-dire endroit dégagé de la côte qui permet d'accoster (cf. les toponymes comme Reykjavik en Islande ou les plages de Plainvic et du Vicq en Cotentin, etc.). Cette racine Vík- est dérivée à l'aide du suffixe -ingr (variante -ungr cf.vieil anglais -ing) signifiant « celui qui appartient à, celui du genre de, celui possédant les qualités de », d'où le sens global par extension de « celui qui fréquente les anses, les criques ou les bras de mer ».

Cependant, son attestation précoce au viiie siècle en vieil anglais, sous la forme wīcingsċeaða, et en vieux frison, sous la forme wī(t)sing, laisse suggérer une origine westique du terme. En ce cas, le radical représenterait en réalité le vieil anglais wīc ou le vieux frison wīk ayant tous deux le sens de « camp ». Ce dernier terme aurait été ultérieurement réinterprété en ancien scandinave comme étant le mot vík.

Effectivement, les utilisations connues les plus anciennes proviennent de textes anglo-saxons du VIIIe siècle, avec la mention de divers composés comme uuicingsceadan, uuicingseadae ou saewicingas, tous formés sur -wīcing-. Ils ont pour thème les activités maritimes et notamment la piraterie.

Les textes scandinaves contemporains à la période viking font, quant à eux, la distinction entre un terme féminin, víking, qui désigne l’activité (fara í víkingu, « ceux qui partent en expédition ») et un terme masculin, Víkingr (pluriel, Vikingar), qui renvoie aux Vikings en tant que personnes. Il est vraisemblable que ces deux termes découlent l'un de l'autre, et que le premier, víking, ait permis de désigner justement víkingar (« ceux qui partent en expédition »). Des recherches étymologiques plus récentes, basées sur des travaux déjà existants, ont mis l'accent sur l'existence de la mesure nautique vika (« distance parcourue en mer par deux équipes ramant en alternance »), dont le radical vik- se retrouverait dans víking, mais aussi dans le vieil anglais wīcing, le vieux frison wītsing et remonteraient tous à un proto-germanique de l'ouest *wīkingō (« changement de rameur ») et *wīkingaR dérivant du premier et signifiant « homme ramant en alternance », ce qui se conçoit à l'époque où les navires circulant dans les mers du nord étaient des bateaux à rames, tels celui de Nydam. Par la suite, des sens spécifiques se seraient développés dans les langues où ils se sont perpétués : expédition maritime, guerrier-marin, pirate.

Les chroniques franques rédigées en latin utilisent plus fréquemment les termes « Normands » (Nortmanni), « Danois » (Dani) ou « païens » pour désigner les Vikings. Jusqu'à une époque récente et encore aujourd'hui, certaines sources utilisent le terme Normand comme synonyme de Viking, or cet emploi engendre une confusion avec les Normands habitants de l'actuelle Normandie et qui entrent véritablement dans l'histoire avec la conquête de l'Angleterre en 1066. Le terme Normand est lui-même un emprunt au francique *nortman ou au vieux norrois nordmaðr, qui signifient tous les deux « homme du Nord ».

En irlandais, les textes parlent plus simplement d’« étrangers » (gall). Le toponyme Donegal ferait référence aux Vikings danois, c'est-à-dire les « étrangers noirs » et celui de Fingal aux Vikings norvégiens, c'est-à-dire les « étrangers blancs ». Mais cette distinction entre Vikings noirs et Vikings blancs empruntée à Lucien Musset serait la conséquence d'une mauvaise traduction, d'autant que cette distinction n'a pas de raison d'être, la proportion du type au cheveux clairs étant à peu près semblable au Danemark et en Norvège. Donegal n'a donc probablement pas cette signification, mais celle de « forts des étrangers » dún an gall, « noir » se disant dub. De la même manière, Finegal ne vient pas de finn gall ou fionn gall (« étrangers (aux cheveux) blonds »), mais plutôt de fine gall (« tribu des étrangers »).

En Orient, ils sont appelés « Rus » ou « Varègues ». Chez les Arabes, les « Madjus », « bab el Madju » désignant « la porte des païens » (détroit de Gibraltar).

Selon Pierre Bauduin (2004), la connotation du terme serait plutôt positive dans les inscriptions runiques et négatives dans les poèmes scaldiques.

Les écrits norrois de cette époque se bornant à quelques épitaphes runiques, l’analyse des historiens se fonde essentiellement sur les témoignages des victimes, souvent largement postérieurs aux événements, influencés et déformés. L’archéologie apporte cependant des éclaircissements déterminants.

On peut opposer aux thèses classiques mettant en avant des causes démographiques, la situation intérieure en Scandinavie ou une expansion initiale à base commerciale une thèse récente mettant l'accent sur un réel affrontement religieux.

Un réchauffement climatique autour du Xe siècle aurait amplifié les raids vikings. Cela aurait entraîné la croissance des productions agricoles et, du coup, une hausse démographique. Les raids vikings auraient été un moyen de réponse à une expansion démographique. Les historiens pensent que cet argument concerne au plus l'ouest de la Norvège. Au contraire, pour l’historien François Neveux, « on peut affirmer que l’argument de la surpopulation est aujourd’hui largement discrédité par les découvertes archéologiques ». L'archéologie rurale scandinave a révélé que les terres cultivées étaient moins étendues à l'époque viking qu'au début de notre ère. On pourrait en déduire que la surpopulation ne semble donc pas avoir affecté la Scandinavie au VIIIe ou IXe siècle, mais il s'agirait d'une conclusion rapide : pour réduire la pression démographique, les Scandinaves pourraient avoir préféré conquérir des meilleures terres dans le sud plutôt que défricher des terres ingrates, gelées six mois par an. Mais le réchauffement climatique n’explique pas à lui seul les raids vikings puisqu'il ne commence qu’aux environs du Xe siècle et les premiers raids datent du VIIIe siècle.

Les raids vikings commencent au VIIIe siècle. La Scandinavie est alors constituée d’une multitude de petits royaumes. La volonté d’établir des grands royaumes centralisateurs dans les pays scandinaves n'apparaît qu'avec la christianisation. Des princes convertis au christianisme bénéficient d'alliances chrétiennes pour accéder au pouvoir.

Au IXe siècle, le Danemark et dans une moindre mesure la Norvège connaissent de nombreux conflits internes liés à l'opposition entre les jarls (comtes ou ducs, parfois souverains) et aux crises de succession. Le roi des Danois peine à s'imposer aux différents clans et à sa famille même. Les raids en Europe financeraient les guerres entre aristocrates et augmenteraient le prestige des candidats au pouvoir.

Les Scandinaves commerçaient au moins depuis l’époque romaine ; ils avaient coutume de s’installer à la belle saison dans des vicus et ils connaissaient donc parfaitement le reste de l’Europe. Au VIIe siècle, les Arabes perturbent le commerce en Méditerranée. En Europe, cela entraîne la réorientation du commerce vers l'aire de la Mer du Nord. Les marchands occidentaux trouvent en Scandinavie des fourrures, du bois, de l'ambre et de l'ivoire et échangent avec les Scandinaves du vin, de l'argent et des armes. Les comptoirs de Birka en Suède, de Hedeby et de Ribe sur les côtes du Jutland se développent. Les Scandinaves qui acceptent la « prima signatio » (petit baptême chrétien) sont autorisés à commercer comme par le passé. Leurs comptoirs commerciaux auraient également servi à « faire du renseignement» pour les futurs raids : selon l'historien Stéphane Lebecq, « le commerce a pavé la voie aux raids vikings ».

Charlemagne a tenté à maintes reprises des offensives contre le Danemark mais sans résultats. Il provoqua une réaction et c’est sous son règne qu’eurent lieu les premiers raids vikings. L'Empire franc était très puissant et a pu résister aux attaques vikings. L’Empire carolingien entame un long déclin après la mort de Charlemagne : il est mal défendu et souvent en proie à des guerres internes. Les Vikings profitent alors des faiblesses de ce vaste empire. Commerçants, certains Scandinaves se transforment occasionnellement en pillards.

Pour le linguiste Régis Boyer, ce phénomène est renforcé par le mercenariat : les Carolingiens, seigneurs ou souverains, utilisaient les Vikings comme mercenaires lors de leurs guerres internes, ou comme alliés occasionnels. Installés sur l'embouchures de l'Escaut, ils sont, par exemple, les alliés du comte Herbert de Vermandois pour dévaster le Tournaisis [Annales de Tournai - Archives Communales de Tournai] Cette lecture est cependant discutable. En Grande-Bretagne, les historiens constatent que ce sont les Vikings qui manipulent les souverains indigènes, surnommés « rois fantoches » ; il serait étonnant que ceux qui dominent le jeu politique en Grande-Bretagne se contentent d'être des pions en Francie. Les faits semblent d'ailleurs suggérer que les Francs ont eu quelques difficultés à « contrôler leurs mercenaires ».

D’après de nombreux historiens récents, le phénomène viking serait principalement dû à une réaction à « la christianisation forcée par le fer et le feu. »

« Charlemagne, profondément religieux, convaincu que Dieu avait confié au peuple franc et à son souverain la tâche de répandre et de défendre la foi chrétienne, passa sa vie à convertir tous les païens d'Europe. « Par le fer et le sang », il réussit à établir un empire chrétien sur la majeure partie de l'Europe occidentale. Particulièrement, le peuple qui occupait le nord de la Germanie à la frontière du Danemark, fut victime d'épouvantables massacres », le roi franc employa la force et la terreur et il imposa sa foi par d'extrêmes violences tel que le massacre de Verden en 782, où les Francs décapitèrent 4 500 personnes, déportèrent 12 000 femmes et enfants parce qu'ils refusaient le baptême. L'empereur franc fit détruire l'arbre sacré, l'Irminsul, afin de « chasser le diable » de Saxe.

L'historien des religions, Rudolf Simek explique que « Ce n’est pas un hasard si le début de l'activité viking s'est produit sous le règne de Charlemagne […] La montée du christianisme constituait une menace en soi ».

Ces massacres contre tous les païens engendrèrent un émoi considérable pour les Vikings. Ils étaient sourcilleux de défendre leur honneur, car leurs valeurs leur imposaient le devoir de se venger. En 785, Charlemagne instaura en Saxe le capitulaire De partibus Saxoniæ. Le chef des Saxons Widukind résista très longtemps et se réfugia à plusieurs reprises chez ses voisins nordiques (danois) et se mit sous la protection de Sigfred « roi des Danois », puis il bénéficia de la protection du roi viking Godfred, le fils et successeur de Sigfred. Les Saxons et les Danois étaient très proches, ils avaient les mêmes croyances, la même culture. Ils firent cause commune pour résister à l'empire chrétien. Widukind devint le parent de Godfried en épousant la princesse Geva de Vestfold, fille d'Oystein (Eystein) Ier de Vestfold. En réaction, les Vikings danois attaquèrent les Abodrites, un peuple allié de Charlemagne. Ils renforcèrent le Danevirke pour se protéger de l'empire chrétien qui les menaçait à leurs frontières, puis vers 810, 200 navires vikings se lancèrent sur la Frise.

Il s'agit « d'une haine de religion entre les Vikings et les Chrétiens », ce qui expliquerait selon ces historiens que ce soient principalement les églises, les cloîtres et les autres édifices sacrés avec leurs habitants les nonnes, les moines et les prêtres qui furent l'objet de la fureur, des insultes et des outrages des Normands encore païens et leur haine du christianisme. Pour assouvir leur vengeance, un strandhögg viking (petit commando), prit le risque de s'enfoncer dans le territoire franc. Ils ne se contentèrent pas de piller le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, ils prirent le temps de profaner la sépulture et la dépouille du grand Empereur de la chrétienté. Les Vikings agissaient ainsi dans tous leurs raids, non contents de voler les biens de l'Église, « ils piétinaient et s'acharnaient sur les reliques sacrées, insultaient et outrageaient, mus par une véritable haine à l'encontre de la religion chrétienne. »

Ce grave conflit religieux divisa la Scandinavie et surtout la Norvège pendant près d'un siècle, en raison de la pénétration du christianisme. « Le duc Håkon Sigurdsson et tout son clan de Lade, furent les grands défenseurs des croyances scandinaves face à la progression chrétienne », mais cette résistance fut anéantie avec une extrême brutalité par l'empereur Otton II du Saint-Empire dit « le sanguinaire » et les deux rois Olaf évangélisateurs. Otton II à la bataille du Danevirke, Olaf Tryggvason, qui avait pris en otages les fils de plusieurs chefs de l'ile et l'Islande dut accepter le christianisme et Olaf II de Norvège dit le Gros ou le saint qui coupait les mains et les pieds de ceux qui résistaient à la marche triomphale du christianisme.

De nombreux historiens et spécialistes confirment la pertinence de cet argument religieux qui provoqua le phénomène « viking ». On retrouve cette analyse chez Olaf Olsen, Pierre Barthélemy, Élisabeth Deniaux, Claude Lorren, Pierre Bauduin, Thomas Jarry Lucien Musset, François-Xavier Dillmann ou encore Michel Rouche et Pierre Miquel.

Montesquieu également avait aussi son avis sur ce sujet ; il écrit dans De l'esprit des lois, « Ils [Les Vikings] attribuaient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles, et toutes les violences de Charlemagne, qui les avaient obligés les uns après les autres à se réfugier dans le nord. C’étaient des haines que quarante ou cinquante années n’avaient pu leur faire oublier ».

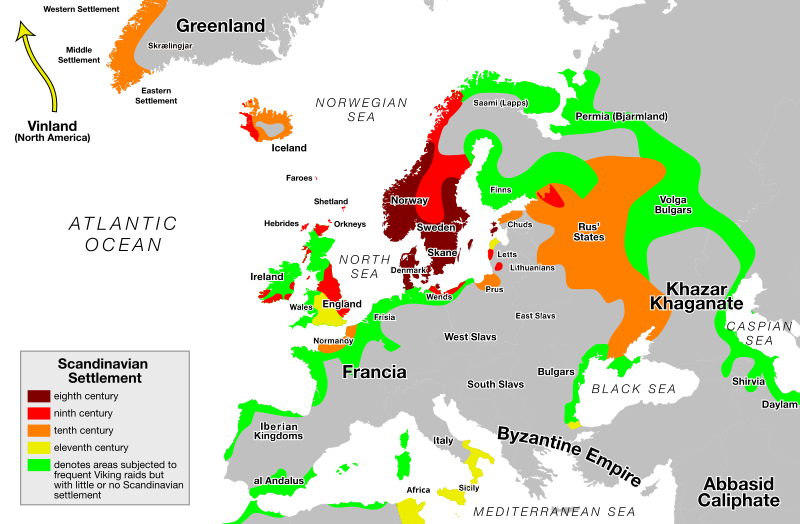

L'origine géographique des Vikings aurait déterminé, dit-on, la direction de leur expansion. Les Varègues (Suédois) se seraient dirigés vers l'est, autour de la Baltique et en Russie. Les « Norvégiens » auraient concentré leur raids sur les îles Britanniques tandis que les Danois se seraient répandus autour de la Mer du Nord, de la Manche et sur les côtes atlantiques de la Gaule. Toutefois, toute tentative de sectorisation par trop rigoureuse serait à bannir. Les bandes vikings mêlent parfois Danois et Norvégiens et certaines régions comme l'Irlande ou l'Angleterre sont disputées entre ces deux peuples. On voit aussi le futur Harald III de Norvège et les autres survivants de la Bataille de Stiklestad s'exiler à Kiev puis Constantinople où ils constituent la garde varègue.

Les Vikings originaires de l’actuelle Suède, bientôt nommés « Varègues », étendent leur domination à l’Est de la Mer Baltique. Les premières traces archéologiques vikings montrent des établissements dès 730-750 autour de Staraïa Ladoga puis à Rostov, où ils fondent une forteresse gardant la route commerciale de la Volga, enfin autour de Novgorod vers 820. Vivant du commerce, de la piraterie et du pillage et s’offrant comme mercenaires, ils écument le réseau fluvial et lacustre des futures Ukraine et Russie (avec leurs langskips à faible tirant d'eau), leur but étant d'atteindre Constantinople. Certains Varègues y parviennent, descendant le Dniepr puis traversant la mer Noire. En 838, ils se présentent devant la capitale de l'Empire byzantin. Plus tard, l'empereur en recrute pour composer sa garde personnelle. D'autres Varègues empruntent une route plus longue : ils suivent la Volga, naviguent sur la mer Caspienne, passent par Bagdad pour rejoindre Constantinople. Dans les années 1040, une expédition varègue dirigée par Ingvar atteint même l’Afghanistan.

Les « Suédois » arrivent dans la future Russie à l'invitation des tribus slaves et finnoises, éprouvant de graves difficultés pour se gouverner. Ils établissent plusieurs comptoirs et fondent un État autour de Novgorod, puis un second autour de Kiev, les princes de Kiev régnant sur la Russie kiévienne. L'union de ces deux parties forme l'embryon de la Russie, le pays des Rus, Rus étant le nom que les Slaves, les Grecs et les Arabes de l'époque donnent aux Vikings.

Les Danois organisent des expéditions massives, souvent sous le commandement de rois ou de chefs influents. Ils orientent leurs conquêtes et leurs pillages le long des côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique. Leur raids commencent dès la fin du VIIIe siècle mais s'intensifient après la mort de Charlemagne (814) et la déliquescence de son empire.

Morcelée en multiples royaumes, l'Angleterre est particulièrement touchée. L’Humber et la Tamise constituaient des voies de pénétration privilégiées pour les navires vikings. Entre 875 et 879, les Danois battirent les souverains locaux du nord-est de l'Angleterre et fondèrent un royaume autour de York. Ce territoire s'agrandit aux dépens des rois anglo-saxons jusqu'à recouvrir la Northumbrie, l'Est-Anglie, les Cinq Bourgs (Stamford, Leicester, Derby, Nottingham et Lincoln) et les Midlands du Sud-Est. Alfred le Grand, roi du Wessex, arrêta cette expansion et reconnut en 886 le royaume viking qui prit progressivement le nom de Danelaw, « le pays sous la loi danoise ». En tant qu'État indépendant, le Danelaw survécut jusqu'en 954, assez longtemps pour que cette partie de l'Angleterre connut une imprégnation de la langue scandinave. La densité des toponymes en -by, -beck, -fell, -thwaite, -thorp et -toft l'atteste. Certains mots anglais d'emploi fréquent commeegg, law, booth ou husband sont issus du vieux norrois.

La Gaule présentait aussi une façade maritime très ouverte ; les Vikings empruntèrent régulièrement la Seine, la Loire, la Garonne et les petits fleuves côtiers. Les chroniques des monastères nous apprennent que la Seine charria des flottes scandinaves en 841, en 845, en 851, en 852 et en 856. Ensuite, les envahisseurs choisirent d'hiverner sur une île fluviale. Ils remontèrent la Garonne, atteignirent Toulouse en 844 et firent le siège de Bordeaux en 845. Paris fut assiégée en 845, 856, 861 et finalement en 885, ce dernier étant le plus documenté.

Les Vikings envahissant la Gaule reçurent le nom de « Normands » avant de s’établir durablement dans la région qui porte aujourd’hui le nom de Normandie. Dans la Bretagne voisine, les envahisseurs trouvent un terrain favorable à leur expansion. Dans un premier temps parce que le roi breton Erispoë ne dédaigne pas l'alliance des Vikings dans son combat contre les Francs. Dans un second temps, parce que les guerres de succession à la tête de la Bretagne favorise l'emploi de Scandinaves comme mercenaires puis leur installation. À partir de 919, les Vikings deviennent les maîtres de la Bretagne, plus précisément de la région autour de Nantes. Ces Normands de la Loire sont chassés par Alain Barbetorte, petit-fils du dernier roi des Bretons, entre 936 et 939. La Bretagne a failli devenir une seconde Normandie.

Moins bien organisés que leurs voisins danois, les Vikings originaires des côtes occidentales de la Scandinavie (l’actuelle Norvège) formaient des groupes d'individus isolés qui s'attaquèrent à l'Occident dans un but de pillage mais aussi de colonisation. Ils recherchaient en effet des terres agro-pastorales. Leur aire d'expansion recouvre l’Écosse, l’Irlande, le nord-est de l'Angleterre ainsi que les petites îles plus septentrionales comme les îles Féroé, les Orcades, les Hébrides ou les Shetland. L'Irlande constituait une proie de premier choix pour les envahisseurs : riche de ses prestigieux monastères, l'île était divisée en sept « royaumes » qui ne cessaient de se faire la guerre. Vers 840, le Norvégien Turgeis amorça la conquête du pays. Conquête rendue difficile par l'intervention des Danois du Danelaw. Preuve des rapports conflictuels qui pouvaient exister entre les Vikings. L'apport scandinave en Irlande est en tout cas indéniable puisqu'ils sont notamment à l'origine des villes de Wexford, Waterford, Cork et Limerick.

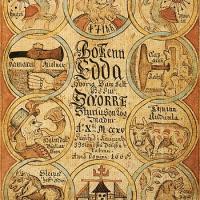

Des îles Britanniques, les Norvégiens se lancèrent à l'attaque des côtes occidentales de la Gaule et de la péninsule ibérique. D'autres gagnèrent l’Islande. Sur cette île proche du cercle polaire arctique, le but n'était pas de razzier mais bien de coloniser. Arrivés en 870, les premiers colons, des Norvégiens mais aussi des Irlandais et autres Celtes, construisent des fermes. Ils cultivent la terre, élèvent des ovins, des bovins ou des chevaux ou chassent les mammifères marins. L'historien Régis Boyer estime que c'est sur cette île isolée que s'exprima le « génie viking ». Les colons formèrent une société originale, dominée non pas par un roi ou un jarl mais par une assemblée, l'Althing. D'Islande, provient une précieuse partie de la littérature scandinave, au premier chef les sagas et les Eddas (poèmes).

Remarquables navigateurs, les Vikings s'aventurèrent très loin de leur patrie en procédant par bonds. D'Angleterre ou de France, certains assaillirent la péninsule ibérique. En 844, Séville et Cadix, alors aux mains des Maures, furent ravagées par une flotte remontant le Guadalquivir. Les Vikings pénétrèrent en Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Lors de leur grand raid sur la Méditerranée de 859 à 861, ils s'établirent dans le delta du Rhône sur l'île dite la Camaria, la Camargue, hivernant pour passer en Italie. En 859-860, ils atteignirent le port de Luni près de Pise.

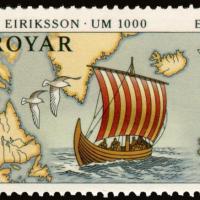

Selon le Livre des Islandais, des Vikings commandés par Erik le Rouge partirent en 982 ou 983 d'Islande et mirent le cap vers l'ouest. Après quelques jours de navigation, ils rencontrèrent l'immense masse du Groenland. L'île parut si attirante (le climat était sûrement à l'époque plus favorable) qu'Erik y revint trois ans plus tard afin de coloniser les lieux. L'archéologie a retrouvé une ferme qui atteste de l'occupation viking sous ces hautes latitudes dès la fin du xe siècle.

Les Vikings auraient aussi mis les pieds en Amérique, et ce bien avant Christophe Colomb. En effet, plusieurs sagas, en particulier la Saga des Groenlandais et la Saga d'Erik le Rouge, racontent l'exploration d'une région appelée Vinland par des groupes vikings en l'an 1000. Or dès le xixe siècle, des érudits émirent l'idée que ce Vinland était en Amérique du Nord. En 1960, les archéologues norvégiens Helge et Anne Stine Ingstad découvrirent au nord de Terre-Neuve les ruines d'un campement qui se révéla d'origine viking. D'après les analyses du carbone 14, ce site de L'Anse aux Meadows aurait été occupé entre 980 et 1020. Il constituerait la preuve que les premiers Européens à débarquer en Amérique étaient des Vikings. Toutefois, cette découverte archéologique ne prouve pas l'exactitude de ces sagas.

L'historiographie place traditionnellement en 793, année du saccage de l'abbaye de Lindisfarne, le début des invasions vikings. En réalité, des Norvégiens avaient déjà sévi quelques années plus tôt en 789 sur la côte méridionale de l'Angleterre et Grégoire de Tours mentionne dans son Decem Libri Historiarum l'attaque menée entre 512 et 520 par le roi danois Chlochilaïc en Austrasie. Mais l'épisode tragique de Lindisfarne a tellement frappé les contemporains que les historiens continuent à le présenter comme le premier événement de l'âge viking.

Suivant une périodisation formulée par l'historien danois Johannes Steenstrup (1844-1935), l'historien Lucien Musset repère deux grandes phases d'invasions : la première entre 790 et 930 et la seconde entre 980 et 1030. Entre les deux périodes, l'Europe connut quelques dizaines d'années d'accalmie. Musset subdivise ensuite la première phase en trois mais cette partition n'est pertinente que pour les Danois envahissant la France :

entre 800 et 850, les Vikings se contentent de piller les monastères ;

entre 850 et 900, les Vikings découvrent la faiblesse des défenses franques et organisent de véritables opérations militaires depuis des îles situées sur les fleuves francs ; ils procèdent de plus en plus par intimidation. Les populations s'en débarrassent temporairement en leur versant un tribut (le danegeld) ;

de 900 à 950, c’est le temps de la colonisation : les Francs incapables de mettre fin aux invasions par la force autorisent les Vikings à s’installer sur leurs terres.

Et Pierre Bauduin de préciser : « si ce schéma offre un cadre de lecture au mouvement viking, il ne correspond pas à un plan préétabli et les étapes en ont été franchies à des dates différentes selon les régions ».

Régis Boyer propose une autre périodisation qui reprend partiellement celle de Musset. Il distingue trois « vagues » d'invasions :

- entre 800 et 850, les Vikings procèdent par tâtonnement et testent leurs adversaires ;

- entre 850 et 900, sûrs de leur force, ils exploitent les territoires envahis, voire les conquièrent ;

- entre 980 et 1050, après une phase d'accalmie qui a vu l'installation des Vikings en différentes régions (Angleterre, Normandie, Groenland…), des Scandinaves repartent sur les mers, dernier soubresaut des invasions. Il s'agit surtout de Danois qui s'attaquent à la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure, de Suédois qui se mettent en route pour l'Asie musulmane.

On date la fin du phénomène viking vers le milieu du XIe siècle. Parmi les hypothèses, on retient la conversion au christianisme, qui a entraîné la fin du commerce (et du rapt lors des raids) des esclaves et instauré une Église hostile aux raids, la concurrence commerciale des Frisons, l’unification des peuples scandinaves sous la direction de rois dont l’intérêt n’était plus d’organiser des expéditions de pillage à l’étranger, une meilleure organisation de la défense chez les victimes (multiplication des châteaux forts), avec des États forts et organisés parfois même apparus en réponse aux Vikings (c’est le cas de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de l’Irlande).

Le roi de France, désireux de mettre fin aux pillages incessants, a accordé aux envahisseurs le territoire de Normandie (son nom désignant la terre des hommes du Nord), ce qui les a également dissuadés de poursuivre leurs assauts contre ce pays.

Le goût des expéditions persista chez les Norvégiens et certains historiens considèrent le pèlerinage du roi de Norvège Sigurd Jorsalafare en Terre sainte (1108-1111) comme une expédition viking (cf. Croisade norvégienne).

Dans les Îles britanniques, les raids norvégiens continuèrent après le XIe. Le roi de Norvège Magnus Barfot est tué en 1103 lors d'une expédition dans l'Ulster(Irlande). Entre 1151 et 1153, le roi de Norvège Eystein Haraldsson effectue une campagne de pillage des côtes orientales de l'Écosse et de l'Angleterre. En 1171, Askulf Mac Torkil, dernier roi scandinave de Dublin, est tué en voulant reconquérir son royaume, conquis par les forces anglo-normandes. Au XIIIe, le roi de Norvège Haakon Haakonsson lança les dernières expéditions scandinaves en Écosse ; il mourra en 1263 dans les Orcades.

« Nous autres camarades n’avons pas d’autre croyance qu’en nous-mêmes et en notre force et capacité de victoire, et cela nous suffit amplement. »

— Formulation de Gauka-Thorir chapitre CCI Olafs saga hins Helga

« Hann blótađi ekki, hann trúđi á mátt sinn eiginn ok megin. »

— Il ne sacrifiait pas aux dieux, il ne croyait qu’en sa force et capacité de victoire. Au chapitre CCI Olafs saga hins Helga Olafr le gros (st Olaf)

Ces formulations se retrouvent dans d'autres textes anciens, où ils affirment : ne croire qu’en leur propre puissance et capacité de réussir « eiginn mattr ok megin ». Ils disent ne croire qu’en leurs propres forces, et capacité de victoire « afl okkat ».

Le professeur François-Xavier Dillmann dit que « cette locution est le plus souvent utilisée dans les textes norrois au sujet de personnages qui sont réputés avoir délaissé le culte des dieux ancestraux et qui, par conséquent, se situaient en dehors du cadre habituel de l’ancienne société scandinave. »

Les textes médiévaux mentionnent le vocable Forn siðr pour désigner le paganisme scandinave. Leurs croyances ne possèdent aucun credo, pas de prières, pas de prêtres, ni ordre religieux, ni temples, sans foi, sans dogmes.

Les Vikings ne sont en aucun cas des fatalistes subissant un destin. Ce sont avant tout des combattants et des hommes libres qui décident de leur sort au risque de déplaire aux dieux. Ils croient également à la magie et à la divination pour percer les projets de leurs ennemis, des dieux et des forces tutélaires, afin de changer le cours des évènements, d'anticiper sur le destin, donc de le modifier, car rien n'est écrit définitivement. Ces faits sont très éloignés et incompatibles avec la vision du destin implacable des auteurs chrétiens qui ont rédigé ou corrigé la quasi-totalité des documents dont nous disposons. Il n'y a donc pas de destin que leur volonté ne puisse modifier.

Il y avait des Scandinaves qui respectaient les dieux mais sans faire d'allégeance et sans sacrifice car ils les considéraient comme des proches parents. Beaucoup se disaient être de leur lignage et en avoir hérité les dons. Néanmoins à ce titre ils se devaient de respecter un code d'honneur et de valeur inhérente à leurs dons et à leur prestigieuse lignée représentée par une force tutélaire qu'ils nommaient la Hamingja. Ils se distinguaient en scandant leur maxime, où ils disaient « ne pas sacrifier aux dieux et ne faire confiance qu’en leurs propres forces et capacité de réussite ».

Comme celle des autres peuples germaniques, les croyances vikings, avant la christianisation, sont mal connues. La mythologie viking a été réinventée de toutes pièces par les chrétiens, lors de la période normande. De même, au XIIIe siècle, des auteurs islandais comme Snorri et Saxo Grammaticus s’efforcèrent de reconstituer un panthéon organisé autour de quelques grands dieux, mais deux siècles de conversion au christianisme et d'éradication de l'ancienne religion ont laissé beaucoup d'erreurs dans leurs chroniques. L'archéologie et l'examen attentif des témoignages antérieurs à la domination chrétienne, qui semblent être les plus objectifs, permettront d'avoir une idée plus précise de ce qui aurait pu être les "Croyances Vikings".

Les ancêtres des Vikings avaient le culte d’une Déesse Mère et des grandes forces naturelles qu’ils ont représentées plus tard par la création d’un panthéon qui compte notamment Odin, Thor, Jörd, Frigg, Freyja, Freyr… et le grand arbre Yggdrasill. Il existe des témoignages de l'époque romaine décrivant ceux que l’on nomme « les pères des Vikings » en ces termes :

« Ils (Germains du nord) n’ont ni druides qui président au culte des dieux, ni aucun goût pour les sacrifices, ils ne rangent au nombre des dieux que ceux qu’ils voient et dont ils ressentent manifestement les bienfaits, le Soleil, le feu, la Lune. Ils n’ont même pas entendu parler des autres. »

— Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules VI, 21

« Ils répugnaient à présenter leurs Dieux sous formes humaines, il leur semble peu convenable à la grandeur des habitants du ciel, ils leur consacrent les bois, les bocages et donnent le nom de Dieux (et Landvaettir) à cette réalité mystérieuse que leur seule piété leur fait voir » « Aucun de ces peuples ne se distingue des autres par rien de notable, sinon qu’ils ont un culte commun pour Nerthus c'est-à-dire la Terre Mère, croient qu’elle intervient dans les affaires des hommes et circule parmi les peuples. »

— Tacite, Germania IX, 3

« La mission par échanges culturels, puis par la parole, puis par l’épée. »

« En avant, en avant, hommes du Christ, hommes de la croix, hommes du Roi ! » (Fram, fram, Kristsmenn, krossmen, konungsmenn!)

Tel était le cri de bataille des convertisseurs « Christ, Croix et Roi » repris par Olaf Tryggvason. Cette détermination annonçait les futures croisades : « Nous allons marquer notre emblème sur nos casques et boucliers. Dessiner à la peinture blanche la Croix Sacrée ».

Les Nordiques habitués à commercer depuis très longtemps en Europe à l'époque païenne, entrèrent en contact avec la religion chrétienne avec les premières missions d'évangélisation dans la première moitié du viiie siècle, c'est-à-dire avant l'expansion viking. « Tant que la foi chrétienne ne menaçait pas les anciennes coutumes, les païens considéraient le Christ avec indulgence. »La conversion au christianisme des Vikings s'est effectuée de façon pacifique mais aussi violente. Les Vikings étaient ouverts à d'autres dieux et croyances et ne voyaient pas d'inconvénients à rajouter d'autres dieux comme le Christ à leur panthéon. Au contraire, lorsque les Chrétiens voulurent imposer par les massacres de masses leur seul et unique dieu chrétien et démoniser tous les autres, les Vikings et autres païens s'opposèrent violemment aux exactions chrétiennes durant toute la « période viking ». Les exactions chrétiennes cessèrent quand tous les Vikings furent christianisés, il en résulta la fin du « phénomène viking ».

En 678, Wilfrid d'York a pour mission d'évangéliser Heligoland et le Danemark. En 716, Boniface de Mayence. Willibrord évêque d'Utrecht, récidive vers 725 mais il échoue à convertir les Danois. Rudolf Simek précise que la propagation du christianisme n'est pas due aux seuls missionnaires. Les résultats furent décevants et l'Église eut recours à la force. En 737, le roi du Danemark érigea la première muraille du Danevirke contre les incursions de Charles Martel. Pour répandre leur foi en Scandinavie, des missionnaires détruisent des stèles païennes, parfois au prix de leurs vies. Ne parvenant pas à ses fins, ni par la parole ni par les actes de vandalisme, l'Église eut recours à la violence : « Répandre sa foi par le fer et le sang ».

Avec le règne de Charlemagne, qui avait comme objectif de répandre et de défendre la foi chrétienne sans hésiter à utiliser d'extrêmes violences (Verden), le Danemark fut menacé mais résista en agrandissant le Danevirke et en participant aux premiers raids vikings. Ce fut l'une des raisons qui provoqua les raids vikings qui souhaitaient se venger de la christianisation forcée.

Vers 822-825 la Scandinavie fut déclarée terre de mission. Les premiers baptêmes furent prodigués dès 823 par Ebbon, l'archevêque de Reims envoyé par Louis le Pieux. Puis en 826 par Ansgar, moine de Corbie. Vers 832-851, l'abbé Wala poursuivit la christianisation. Vers 876, le moine Anschaire et Harald à la Dent Bleue, évangélisèrent leurs sujets mais sans grands succès. L’Église impose la « prima signatio » (baptême simplifié) aux Vikings s'ils veulent continuer de commercer dans le monde chrétien. Peuple de commerçants avant tout, les Vikings acceptent d'autant qu'ils ne voient pas d'objection à compter un dieu de plus parmi les leurs. Lors de la cérémonie, ils reçoivent également une aube blanche. Certains se font baptiser plusieurs fois afin d'obtenir plusieurs tenues que leurs épouses transforment.

Le changement décisif se produisit lorsque de grands chefs se convertirent. Des princes comprirent tout l'intérêt d'embrasser une religion qui consolidait leur pouvoir. En Francie, le jarl Rollon accepta d'être baptisé en échange de recevoir un territoire qui allait devenir le duché de Normandie. C'était un excellent critère d'intégration dans le monde franc. En Scandinavie, des rois se servirent de la religion du Christ afin de « dépasser les particularismes culturels et surtout les dissensions politiques entre clans », le but étant d'unifier leur royaume. La christianisation engendra des résistances suivies de bannissements et de brutalités, car cette nouvelle foi était coercitive, imposant un dieu unique. Les Vikings avaient l'obligation d'abandonner leurs anciennes croyances. « L'Église n'autorise pas d'autres dieux, qu’elle considère comme des démons et des forces du Mal. Freyja, la Grande Déesse des Vikings, symbole de la fécondité, fut pour l’Église un objet de ridicule et de mépris. »

Autour de 974, Otton II du Saint-Empire envahit le Danemark. Le roi Harald à la Dent Bleue et son allié norvégien, Håkon Sigurdsson, perdirent une bataille près du Danevirke et furent contraints, pour avoir la paix, d'accepter le baptême et de christianiser leur peuple mais une fois revenu en Norvège, Hakon se débarrassa des prêtres autour de lui et reprit ses anciennes croyances. En 985, Harald à la Dent Bleue unifie et christianise le royaume sous sa poigne. Le prince norvégien Håkon le Bon se fit baptiser en Angleterre et, de retour en Norvège, entreprit une christianisation de son pays. Il rencontra une forte opposition à la propagation de sa foi. « En 933, des sujets de Hakon [le Bon] brûlèrent des églises, tuèrent des prêtres et forcèrent Hakon à abandonner son projet de christianiser tout le pays ». Maîtres du Trøndelag, les jarls de Lade, Håkon Grjotgardsson, son fils Sigurd Håkonsson puis son petit-fils Håkon Sigurdsson, résistèrent à la christianisation de la Norvège, restaurèrent le culte des anciens et des divinités malgré les efforts des rois, en particulier Harald à la pelisse grise.

« L’opposition à la foi chrétienne fut brisée environ vingt ans plus tard avec une violence peu chrétienne, d'abord par le roi Olaf Tryggvason, baptisé en 995. » « Il fit preuve d’une poigne évangélisatrice redoutable pendant les cinq ans de son règne sans doute mû par un fanatisme religieux hors du commun. Son œuvre fut achevée par Olaf Haraldson » (1016-1028). Olaf Haraldsson lança la christianisation plutôt par l’épée que par le verbe. La résistance païenne fut tenace, surtout dans le Trondelag, de telle sorte qu'en 1030 le roi Olaf trouva la mort à la bataille de Stiklestad.

Tryggvasson imposa le christianisme aux Îles Féroé, avec l'aide du jeune chef féroïen Sigmundr Brestisson, (Færeyinga saga) et en Islande, en envoyant des missionnaires comme Thangbrandr dont l'efficacité n'avait d’égale que la violence (Kristni saga "Saga de la christianisation"). L'historien Olaf Olsen explique : « C’est également sous la pression d’Olaf Tryggvason qui menait alors un combat acharné contre le paganisme norvégien, que l’Islande accepta le christianisme ».

Au cours d'une réunion de l'Althing au solstice d’été de l'an 999, les Islandais décidèrent, contraints et forcés, d'adopter le christianisme officiellement. «Les menaces du roi Olafr Tryggvason, qui décide de garder tous les fils de grands chefs islandais séjournant en Norvège, pèsent certainement d'un grand poids sur le fameux Althing de 999. Régis Boyer s'étonne que ce point soit souvent escamoté par les commentateurs. Il rappelle : « l'Islande se divise en deux camps, le païen et le chrétien, qui évitent de peu l'affrontement violent, juste avant l'ouverture de l'althing de 999 ». Thorgeirr Ljosvetningagodi, un chef reconnu des deux parties, est chargé de trancher : il décide après une très longue réflexion solitaire que tous les Islandais seront chrétiens. Cette décision est motivée aussi par la crainte d'une division religieuse, et donc politique, du pays entre païens et chrétiens, ces derniers étant déjà nombreux sur l'île. Ce risque de partition était d'autant plus grand que l'Islande ne connaissait ni roi ni quelconque prince à sa tête.

En Suède, malgré le zèle des missionnaires comme l'évêque Bruno de Querfurt, le paganisme demeurait encore au xie siècle. Les missionnaires, voyant qu'ils ne pouvaient pas détruire les anciennes croyances, les christianisèrent progressivement en récupérant les anciennes déités païennes.

Les Varègues furent contraints d’accepter la christianisation, en même temps que les Slaves, en 989, lors du baptême général ordonné par le roi Vladimir Ier. « Le puissant roi chrétien Olof Skötkonung voulut imposer le christianisme, la résistance fut si forte que des missionnaires chrétiens furent attaqués et tués ». Certains furent crucifiés. Rédigée vers 1230 par un aristocrate islandais, Snorri Sturluson, l'Histoire des rois de Norvège raconte la difficulté, la fragilité et la violence de l'implantation du christianisme en Norvège.

Les textes de Snorri Sturluson lui-même vantaient les exactions chrétiennes : « Ceux qui n'abandonnaient pas le paganisme étaient expulsés, à d'autres il [ndlr Olaf Haraldson]) faisait couper les mains ou les pieds ou extirpait les yeux, pour certains il les faisait pendre ou décapiter, mais ne laissait impuni aucun de ceux qui ne voulaient servir Dieu […] à qui il affligeait de grands châtiments […] Il leur [le peuple norvégien] donna des clercs et en institua dans les districts… »

« Olaf, roi de Norvège en 1016, vu comme un héros, était un conquérant sanguinaire, canonisé à sa mort, christianisateur et unificateur de la Norvège, il fut le champion, comme Charlemagne d’un pouvoir central fort et chrétien. »

Les Vikings ont parcouru toutes les mers européennes et même au-delà. Ils ont remonté les fleuves et les rivières d'Europe occidentale et de Russie. Cette expansion n'aurait pas été possible sans la qualité des navires qu'ils construisaient.

« Quiconque a vu le bateau d'Oseberg ne verra plus jamais les Normands du ixe siècle comme des barbares vils et insensibles » écrivait un historien après avoir visité le musée des navires à Oslo. Même si elle reste imparfaite, la connaissance des bateaux scandinaves a progressé grâce aux découvertes archéologiques d'embarcations. Le navire d'Oseberg mis au jour en 1904 est l'un des plus beaux spécimens conservés auquel on peut lui comparer celui de Gokstad et ceux de Skuldelev. L'iconographie, au premier rang la Tapisserie de Bayeux, apportent d'autres informations.

Il n'existe pas un bateau-type scandinave. Son architecture variait selon la destination (commerce de cabotage, au long cours, guerre ou apparat) et évolua dans le temps. Toutefois se dégagent quelques points communs. La proue et la poupe sont relevés ; leur coque est construite à clins. Depuis le VIIIe siècle, ils sont propulsés par le vent grâce à une voile rectangulaire en laine. Ce navire remonte très bien au vent. Ce qui n'empêche pas les bateaux d'être aussi équipés d'avirons. Les navires de guerre, comme celui de Gokstad, sont appelés langskip ou snekka. Le terme drakkar est un barbarisme erroné créé au XIXe siècle, inspiré du terme suédois moderne « drake » (dragon) – et non « dreki » en norrois – auquel un double « k » a été ajouté pour en accentuer l’aspect exotique. Les Vikings ne désignaient pas ainsi leur embarcation.

Les archéologues reconnaissent l'excellente architecture des bateaux scandinaves. Ils s'étonnent notamment de la souplesse de la coque. Les membrures sont fixées au bordé - et non à la quille - par des liens d'osier, des lacets de cuir ou, pour les modèles tardifs, par des chevilles. Résultat, le navire peut affronter la haute mer en se tordant face aux vagues. Outre la souplesse, les bateaux vikings sont reconnus pour leur légèreté. La coque fait quelques centimètres d'épaisseur. Du coup, le tirant d'eau est faible, donnant l'impression que le bateau glisse sur les flots. La vitesse pouvait dépasser les 10 nœuds.

Les Vikings n'utilisaient pas de boussole ou de compas magnétique mais la « pierre de soleil » est mentionnée dans un passage d'une saga sur le roi Olav Haraldsson II. Cette « pierre de soleil » pourrait être en fait un spath d'Islande, cristal de calcite transparent relativement courant en Scandinavie et qui a la propriété de dépolariser la lumière du soleil, la filtrant différemment selon le pointage. Cette pierre permettait au capitaine de s'en servir comme instrument de navigation même par temps couvert. Cette pierre aurait été utilisée en conjonction avec un compas solaire, dont les restes d'un exemplaire ont été découvert en 1948.

Ils n'avaient pas de cartes. La nuit, ils pouvaient s'aider de l'étoile polaire pour conserver un cap et le jour, s'appuyer sur la hauteur du soleil pour estimer leur latitude. C'est surtout l'observation de la mer, des repères terrestres et des animaux marins qui leur permettaient de trouver leur chemin en pleine mer. Le nombre plus grand de macareux annonçait la proximité des îles Féroé. La brusque variation de température de l'eau, conséquence de l'entrée dans un courant polaire ; le changement de couleur de l'océan passant du bleu au vert ; la multiplication des icebergs, indiquaient que le Groenland était proche. Les navigateurs vikings connaissaient en outre les courants qui emmenaient facilement les bateaux d'un secteur à l'autre ou le trajet migratoire des baleines. Le Hausbók, un manuscrit islandais qui raconte notamment la navigation de Norvège au Groenland, fournit de nombreux détails de ce genre.

Cette connaissance de la mer et plus généralement de la navigation a permis aux Vikings d'explorer des régions lointaines. À l'ouest, ils sont les premiers Européens à débarquer au Groenland. De là, ils ont découvert l'Amérique. À l'est, des Suédois ont emprunté le réseau des lacs et fleuves russes pour atteindre l'Asie centrale et ses routes caravanières venues d'Extrême-Orient.

Les Vikings semblent avoir connu la forme de notre globe terrestre ; mais l'expression orbis terrarum en latin ou Heimskringla en vieux Norrois peut aussi bien signifier une Terre en forme de disque plat et rond (l'image la plus répandue dans l'Antiquité). Il subsiste un document datant du XIIe siècle qui l’atteste : l’Elucidarium. Ce savoir leur a permis de s’aventurer très loin en mer sans craindre de « tomber dans l’abîme » censé entourer notre monde comme le pensaient beaucoup de leurs contemporains. Le navigateur grec Pythéas a effectué vers 340-325 av. J.-C. un voyage dans les mers du nord de l'Europe et il aurait décrit la Scandinavie notamment l'île de Thulé située sur le cercle arctique qui pourrait être l’Islande ou la Norvège. Toutefois Pythéas est considéré par le grand géographe gréco-romain Strabon comme un affabulateur qui décrit des pays qu'il n'a jamais visités. Les savants Grecs à cette époque avaient découvert et mesuré la forme sphérique du globe terrestre, ses échanges avec les Scandinaves ont peut-être permis aux Vikings, plus tard de l'apprendre, à moins qu’ils ne l’aient imaginé par eux-mêmes.

Plusieurs textes islandais, dont la saga des Groenlandais et celle d'Erik le Rouge, racontent la découverte par des Vikings de terres situées au-delà du Groenland. Vers 986, un navigateur groenlandais Bjarni Herjolfsson, dérouté par une tempête, aperçoit des terres et des forêts inconnues. Une vingtaine d'années plus tard,Leif, fils d'Érik le Rouge, entreprend une expédition pour vérifier le récit de Bjarni. Après plusieurs jours de navigation, il découvre de nouveaux territoires : un pays de montagnes et de glaciers qu'il nomme Helluland (« pays des pierres plates »), puis une côte dominée par un arrière-pays forestier, qu'il appelle Markland (« pays des arbres »), enfin, une terre agréable où les explorateurs pêchent des saumons et cueillent des grappes de raisins, le Vinland (« pays de la vigne »). À partir du XIXe siècle, des érudits avancent l'hypothèse que ces navigateurs ont en fait suivi les rivages de l'Amérique. Les Vikings auraient donc mis le pied sur le Nouveau Continent environ cinq cents ans avant Christophe Colomb.

Les sagas étant généralement considérées comme des sources littéraires peu fiables (les nombreuses contradictions entre la saga des Groenlandais et celle d'Érik le Rouge le prouvant), des chercheurs tentent de trouver la preuve matérielle qui confirmera l'hypothèse. En 1898, une pierre runique est découverte à Kensington, aux États-Unis mais à ce jour, son authenticité n'est pas encore assurée. En 1930, un équipement guerrier typique d'un Viking est retrouvée à Beardmore en Ontario mais la découverte tourne au canular. L'hypothèse des Vikings comme premiers découvreurs de l'Amérique reprend de la valeur dans les années 1960 quand un couple d'archéologues norvégiens, Helge et Anne Stine Ingstad, révèlent les vestiges d'habitations vikings sur l'île de Terre-Neuve. Le site de l'Anse aux Meadows se compose de huit édifices distribués en trois complexes. Sont notamment dégagés un atelier de menuiserie, une forge, un four et un fourneau. La datation des objets artisanaux recueillis colle avec la date de l'expédition de Leif. L'Anse aux Meadows devient célèbre dans le monde entier et s'affirme comme la preuve qui manquait aux scientifiques.

Aujourd'hui, subsistent toutefois quelques doutes. Même Régis Boyer, pourtant favorable à la thèse scandinave, avoue que le site archéologique ne résiste pas à une « hypercritique ». Les maisons sont-elles vraiment vikings ? Les objets ne pourraient-ils pas provenir d'Inuits qui auraient troqué avec les Vikings ? La nouvelle datation au carbone 14 ne donne-t-elle pas une amplitude temporelle trop large ? Surtout, comment expliquer que les sagas parlent de vignes alors que Terre-Neuve, par sa position septentrionale, ne peut pas produire de raisins ? (néanmoins il ne faut pas oublier que Groenland signifie « terre verte » ce qui tend à démontrer un climat général plus chaud à l'époque… la présence de la vigne aurait donc été possible à cette latitude sous un climat plus chaud).

La société viking est « viriliste » et patriarcale mais comme le viking s’en allait plusieurs mois, la ferme était sous la responsabilité de la femme, la húsfreyja, qui veillait à la bonne marche de tout. Elle était souveraine innan stokks hýbýli(« enceinte sacrée du domicile ») et l’homme útan stokks (« à l’extérieur »). La femme viking, comme ses « cousines » européennes, jouissait d’un certain pouvoir dans les limites permises par une société patriarcale. Comme dans l'Europe chrétienne, elle assurait la pérennité des usages, des institutions, et l’instruction des enfants. Elle était la gardienne des traditions familiales, et finissait par être l’incarnation et l’honneur de son clan. Elle était plus souvent que l’homme, sorcière ou magicienne. Une épouse en titre, avant l'arrivée du christianisme, pouvait envoyer tuer quelqu'un par exemple sans que personne n'y trouvât à redire. Dans la Saga de Njall le Brûlé, Hallgerd la femme de Njáll Þorgeirsson s'estime insultée et tue par vengeance un des proches de Gunnar Hámundarson. La femme de Njall, Bergþóra, en retour, s'estimant lésée tue un proche de Gunnar Hámundarson, bien que Njall ait déjà accepté le dédommagement. Hallgerd se venge malgré le dédommagement perçu par son mari. L'histoire continue de meutre en meurtre sans que le moindre reproche soit fait aux femmes; elles sont apparemment dans leur droit.

L’année ne connaissait que deux saisons (misseri) été et hiver. Le mariage avait lieu le plus souvent vers la fin octobre durant les trois jours des vetrnoetr qui symbolisaient la venue de l’hiver. C’est le meilleur moment pour les noces (brúđlaup), les récoltes sont rentrées, le foin est prêt, le bétail est installé, le poisson séché, la bière brassée, les expéditions vikings interrompues… il y a un temps de répit.

Environ une année avant le mariage avaient eu lieu les fiançailles (festarmál) où l’on buvait la bière de fiançailles (festaröl) et l’hydromel. Sous ces latitudes il n’y avait pas de clivages sociaux, mais dans les familles soucieuses de la tradition, les mariés devaient avoir de préférence un rang social proche et être d’égale fortune (jafnroedi). La mariée apportait une dot (heimanfylgja). La part du mari était le tilgjöf, auquel il ajoutait un douaire (mundr). La mariée pouvait demander le divorce ou la séparation et demeurait propriétaire de sa dot et du douaire. Avant la cérémonie il y avait le bain de la mariée (avec les demoiselles d’honneur). Elle relevait ses cheveux et les attachait avec un ruban ou un bijou. Elle attachait à sa ceinture les clés de la maison et du coffre pour devenir la Húsfreyja (maîtresse de maison). Une offrande était faite à Frigg pour appeler sur les époux le bien-être, la fertilité-fécondité et la paix, et à Freyr dieu du bonheur du plaisir et des biens. L’union était consacrée « til árs ok fridar » pour une année féconde et pour la paix. Les croyances vikings n’étaient pas associées à un clergé, c’était le chef de clan qui présidait l’évènement avec le marteau de Thor (mjulnir). On cachait également un marteau de Thor dans le lit de la mariée. Le banquet (brúđveizla) avait lieu dans la salle commune (skáli). On se jurait de ne pas tenir compte des propos qui seront échangés une fois que l’on sera bien ivre. Des toasts étaient portés aux dieux et aux grands Ancêtres, drekka minni (boire à la mémoire de). Le lendemain matin le mari offrait un présent à son épouse (morgingjöf).

Donner une femme en mariage n'était pas possible sans qu'elle ait eu son mot à dire, dès avant le christianisme qui a imposé le consentement des époux. Dans le saga de Njáll une femme donnée auquel on n'a pas demandée son avis. Elle accepte le mariage pour conserver l'honneur de sa famille, mais fait ensuite assassiner son mari quand il l'a frappé une seule fois. Elle semble dans son droit car l'affaire n'est pas porté devant le Thing bien que cela soit de notoriété publique.

L’enfant viking (barn), devient adulte (maðr) à 12 ans puis 14. On le nomme skilgetinn, quand il est l’enfant légitime de l’épouse en titre et oskilgetinn l’enfant des concubines.

Les hommes étaient polygames. L’épouse en titre se reconnaissait aux clefs des coffres qu’elle portait à sa ceinture, elle avait les cheveux relevés en chignon pour manifester sa dignité, elle était la seule à diriger parmi les concubines. Pour faire valoir des droits à l’une des concubines, il était indispensable que leur « amant » l'ait reconnu officiellement, ce qu’il faisait très rarement pour éviter de déséquilibrer le clan et tous conflits d’héritage.

Homme ou femme pouvaient être médecins "loeknir". La magie et la sorcellerie étaient exercées généralement par les femmes appelées Volvas. Les sorciers masculins étaient considérés comme ergi, ce qui avait une connotation très négative de déshonneur, de couardise et non-virilité dans la société viking chrétienne, voire d’homosexuels (passifs).

Les Vikings pouvaient intervenir sur leur destin qui n’était pas toujours perçu comme inéluctable. Ce destin inéluctable est cependant décrit dans la chanson des Nibelungen. Le recours aux magiciennes et aux sorcières par le seiðr était un moyen de questionner les esprits et de s’en servir pour exécuter les ordres du sorcier. On utilisait aussi la magie pour la guérison, porter bonne chance, contrôler le climat, susciter le gibier et le poisson, la virilité , rechercher les choses cachées dans les domaines de l’esprit ou matériel. Mais il y avait également une magie destructive. Il existait d’autres pratiques comme le Galdr, Gandr, útiseta., magie.

Les sagas décrivent les Vikings comme discrets et pudiques. Régis Boyer y a relevé « des restrictions sociales et sexuelles », « pruderie et pudibonderie », des « restrictions sexuelles codifiées » et des « perversions sexuelles radicalement proscrites par la législation ». Le viol, les perversions sexuelles et l'homosexualité… étaient radicalement proscrits par les législations.

Il n'existe pas d'injure plus grave que de traiter un homme d’argr ou ragr (homosexuel). Quiconque était pris en flagrant délit de viol était hors la loi. Il s'était déshumanisé, on pouvait impunément le tuer, puisqu'il ne correspondait pas à l'opinion que l'on se faisait de la nature humaine. Une accusation fausse d'homosexualité était un crime équivalent à un meurtre. Dans le Grágás on peut lire à ce sujet :

Il y trois mots qui donnent droit à une compensation entière ; si un homme appelle un autre homme ragr, stroðinn ou sorðinn.

Au contraire, à en croire le témoignage d’Ibn Fadlân, les Rús de la Volga font l'amour en public avec leurs esclaves, et l'esclave qui va mourir lors des funérailles de son maître se donne à une partie de la clientèle de celui-ci, juste avant d'être sacrifiée dans le bateau sépulture. (cf. article Bateau-tombe).

L’historien Greenberg mentionne la stigmatisation ne s’étend pas au rôle actif dans l’homosexualité masculine. Il cite dans ce contexte la Gudmundar Saga. Pour prendre revanche sur le prêtre dévoyé Bjorn et Thorunnr, dans la Gudmundar Saga, il fut décidé de mettre Bjorn au lit avec tous les bouffons, et faire ceci n’était pas considéré comme plus déshonorant que ce qu’avait fait le prêtre Bjorn avec sa maîtresse, et ce n’était pas considéré comme déshonorant pour ses violeurs masculins. En cela, les Vikings partageaient les représentations de la plupart des sociétés antiques : on ne pense pas en termes d'"homosexualité/hétérosexualité", mais en catégories "actif/passif": être actif dans la sexualité était la prérogative de l'homme libre, être passif caractérisait les femmes, les esclaves (des deux sexes) et les adolescents.

Il est possible que la diabolisation de l' ergi et par conséquent l'homosexualité ait été fait sciemment par l'église chrétienne. Saxo Grammaticus mentionne dans son Gesta Danorum que les hommes au service de la déesse Freya et du dieu Njörðr avaient l'Ergi. Cette particularité était donc un sacerdoce païen.

L’organisation de la société est à la base clanique, tout tourne autour de la famille, (Aett ou kyn) qui est sacrée. C’est une société très peu hiérarchisée, assez égalitaire et autarcique. Les Vikings étaient modérément libertaires individualistes, très solidaires et non inféodés. Ils constituaient une société pragmatique et réaliste, ils étaient des hommes d’action aimant les valeurs d’action.

Les Boendr, (sing. Bondi) : hommes libres, constituent la grande majorité de la société. Ils ont le droit de vote au Thing et Althing. Ils sont propriétaires, paysans, pêcheurs, guerriers, commerçants, artisans (smidr), chargés de l’administration et du gouvernement. On peut distinguer les Storboendr (grands Boendr), et les Smaboendr (Boendr ordinaire) aux conditions plus modestes, ils ont néanmoins les mêmes occupations et prérogatives que les grands Boendr.

Les Konungar (sing. konungr, mot dérivé de kyn :famille) ou Jarlar : Chefs de clan, roitelets, Hovding (chefs d’expédition viking), ils ont été élus ou ont hérité de la fonction avec l’accord du conseil des Boendr (Thing). Ils sont soumis à la loi. Ils doivent être avant tout des grands chefs de guerre. Ces souverains ont beaucoup moins de prérogatives que leurs homologues européens compte tenu du caractère libertaire individualiste des Vikings. Les Jarlar ducs ou comtes, sont à la tête de filki (une division administrative) avec au moins quatre hersar. Leurs devoirs étaient de maintenir l’honneur, améliorer la sécurité et le bien-être de leur peuple. Ils communiquaient les informations et les ordres importants avec « le message par la flèche ». Une flèche aux couleurs d’un konungr circulait parmi les clans qui avaient l’obligation de propager l’information. Les Saekonungr (roi des mers) ne possèdent pas de terres. Les sagas les décrivent ainsi : « Celui qui jamais ne dormait sous une charpente couverte de suie ni ne buvait au coin de l'âtre. »

Les Thraell (plur.Thraellar) : étaient des « captures de guerre » lors des strandhogg (raids) qu’ils vendaient ou ramenaient dans leurs clans. Ce ne sont pas réellement des esclaves taillables et corvéables à merci tels que nos sociétés se les représentent. On ne pouvait pas les maltraiter, les tuer ou les mutiler impunément. Ils bénéficiaient du respect de leur dignité humaine. Ils n’étaient pas vraiment libres, et n’avaient pas le droit d’ester mais avaient une très grande facilité à s’émanciper, à recouvrer la liberté en l’achetant, en se mariant avec un(e) Scandinave, ou en ayant rendu un grand service à leur maître. Ils devenaient des leysingi ou frjalsgjafi (à qui l’on a donné la liberté).

L'Umagi, celui qui ne peut subvenir à ses besoins. Ces indigents assez nombreux, (vieux, infirmes, malades, vagabonds…) ainsi que les pauvres (fatoekr : celui qui prend/reçoit peu de chose) vivent grâce au hreppr (la solidarité des clans).

Le Godi : les hommes, et plus rarement les femmes, pouvaient accéder à la fonction de Godi (plu.Godar). Plutôt riches et influents sur le plan politique, ce sont des chefs de clans. Cette fonction peut être rachetée ou héritée. Ils siègent aux jurys des Things, et Hreppar (sing. Hrepr : sorte d’assurance tous risques, solidarité entre clans). Ce sont des administrateurs, des hommes de lois, responsables des pratiques, coutumes, lors des grandes dates de l’année, (équinoxes, solstices, Jol…) et lors des grands évènements (naissance, mariages, funérailles, mémoire des Ancêtres…). Ils ne sont ni des prêtres, ni des druides, ils n’ont pas de religion, pas de dogmes ni de temples, ni caste religieuse…Ils devinrent des prêtres lors de la christianisation.

En Islande, les Thing, Althing ou Leid sont les assemblées saisonnières de tous les hommes libres dans tous les districts où sont prises les décisions d’intérêt général, les procès, les projets. Un caractère sacré s’attachait à cette institution, présidées par le Lögsöguma (l’homme qui dit la loi) élu pour trois ans. Le dieu du Thing fut sans doute Týr. Au printemps se tenait le « Varthing » (où se préparent les thèmes à venir). Au solstice d’été le « Althing » où se tenaient les votes, jugements, projets, échanges d’informations sur les voyages, récits de poèmes de sagas, cessions d’héritages, ventes de biens, transactions commerciales, mariages… durant deux semaines. En automne avait lieu le « Leid » qui entérinait les décisions prises en juin. Pour prendre part à ces assemblées il fallait s’acquitter du Thingfarakaup (adhésion, impôt, affecté à l’organisation du Thing). Les Thing avaient lieu dans des endroits naturels, vastes et représentant un avantage acoustique comme un mur naturel de basalte (site de Lögberg ou Mont de la loi)…Lors des procès, le verdict maximum était la compensation financière (bot), l’exil dans les bois (le skoggandr), le bannissement (fjorbaugsgardr) durée limitée, trois ans en général, mais pas de peine de mort sauf dans des domaines très précis de nature à invalider la qualité humaine du coupable (homosexualité, viol, vol). Ils étaient alors qualifiés de obotamal (un cas qui ne saurait appeler compensation).

C'est le devoir social de solidarité entre clans et envers les pauvres fataekr, ou félitill (qui a peu de biens), vieillards, malades…antérieur au christianisme. Quand la famille faisait défaut, le district (fjordungar), la province ou le land pouvait s’en charger, ou le hreppr. C’était l’équivalent de notre sécurité sociale, assurance maladie, assurances tous risques… (Pauvreté, perte de bétail, incendies…). Le hreppr était composé d’une vingtaine de Boendr et davantage, payant le Thingfararkaup, percevant l’impôt dont un quart revenait aux pauvres qui bénéficiaient également des dons en nourriture (matgjafir).

Ce serait en raison de la pauvreté de leurs terres et de la rudesse du climat, que, selon Régis Boyer, les Scandinaves se seraient naturellement tournés vers l'activité commerciale.

Régis Boyer insiste aussi sur l'erreur de cantonner les Vikings à un rôle de combattants pillards et violents. Pour ce professeur de littératures et de civilisations scandinaves, les hommes du Nord tant redoutés des Occidentaux, étaient avant tout des commerçants. Pour preuve, Viking désignerait l'homme qui va de vicus (ville comptoir marchand) en vicus. Quant à Varègue (Væringr), sa signification serait l'homme qui s'occupe de marchandises (var). On sait toutefois que ces interprétations étymologiques sont débattues. Régis Boyer rappelle que les Vikings pratiquaient au moins le commerce depuis le vie siècle. Ce n'est qu'à la faveur d'un affaiblissement de l'empire carolingien que ces commerçants se sont convertis en guerriers prédateurs entre grosso modo 800 et 1050. La dualité marchand-brigand ne cessa pas avec les raids vikings. Le butin ramené d'Occident était en partie vendu sur les places commerçantes de Scandinavie. Dans la seconde moitié du IXe siècle, le roi de Wessex Alfred le Grand s'entendit avec un "Norvégien" nommé Ottar pour s'approvisionner en ivoire et peaux alors même qu'il combattait depuis le début de son règne les Scandinaves établis en Angleterre. Reste que les ravages commis par les raids Vikings sur les côtes et les fleuves d'Europe Occidentale ont fortement contribué au déclin économique et culturel de régions entières (monastères et bibliothèques pillés et incendiés, villes désertées, etc.) à la fin du premier millénaire.

Difficile de réduire les Vikings exclusivement à des "barbares pillards" quand on regarde le développement des territoires qu'ils se sont vu confier ou qu'ils ont colonisés. Après avoir conquis et pillé, ils se sont révélés de talentueux administrateurs. Qualité que les Slaves avaient, semble-t-il, remarquée puisque, selon la Chronique de Nestor, ils auraient demandé aux Varègues de les gouverner. Ce serait l'explication de leur installation en Europe de l'Est. Et on sait que les Vikings y ont fondé deux États dont l'union autour de l'an 900 formera la Russie. Le sens de l'organisation et la discipline scandinaves ont profité aussi au Danelaw et surtout à la Normandie. Dans ce dernier territoire, le mélange de tradition Viking, de droit romain et de moralisation par l'Eglise catholique est à l'origine d'un État modèle. Modèle d'administration, modèle de vigueur économique et de vigueur tout court puisque les Normands se lanceront au XIe siècle à la conquête de l'Angleterre et de l'Italie du Sud. Il ne faudrait pas oublier parmi les réussites scandinaves un pays isolé, l'Islande. Les Vikings y ont inventé un système de gouvernement original, non une république comme souvent dit, mais plutôt une « oligarchie ploutocratique ». Des assemblées réunissant les grands propriétaires fonciers déterminaient la politique et la gestion de l'île.

Au cours du haut Moyen Âge, la Scandinavie est progressivement intégrée à un espace commercial centré sur la Mer du Nord et la Manche. Les marchands frisons jouent un grand rôle dans cette expansion. Une route commerciale se met en place de l'océan Atlantique à la mer Baltique en remplacement de l'axe méditerranéen contrôlé par les Arabes depuis le viiie siècle.

Les Vikings agrandissent à leur tour cet espace en explorant de nouvelles voies et en installant des comptoirs jusqu'aux extrémités de l'Europe. Byzance est atteinte en 839 par le Dniepr. Des bateaux partent pour l'Islande et le Groenland récemment colonisés par les Vikings pour ramener de l'ivoire de morse et des fourrures. La diversité géographique des objets retrouvés en Scandinavie atteste que les hommes du Nord établirent des contacts commerciaux au-delà du cadre européen. À York, comptoir du nord de l'Angleterre, des coquillages typiques de la Mer Rouge sont trouvés. Une tombe suédoise du vie siècle recèle un bouddha. Lors des fouilles des comptoirs scandinaves, les archéologues découvrent des pièces arabes.

Le commerce se pratique dans des comptoirs. C'est dans ces lieux que transitent les matières premières et les produits finis. Ils constituent aussi des centres de production où on travaille le bois, le fer, l'os ou le cuir. Birka et Hedeby sont les plus fameux comptoirs du monde scandinave. En 808, le roi Godfred fonde le premier à la base orientale de la péninsule du Jutland. Au Xe siècle, la ville accueillerait selon les archéologues environ 1 500 habitants. Le second, Birka, également disparu, occupe une situation originale au milieu des terres suédoises, au bord du lac Mälar. D'autres comptoirs scandinaves sont des places importantes : Ribe, sur la côte occidentale du Jutland, Helgö en Suède, certains étant saisonniers comme Kaupangr en Norvège. L'expansion viking se concrétise par l'installation de comptoirs au-delà de la Scandinavie. L'un des plus anciens est Staraïa Ladoga, porte d'entrée de la future Russie, fondée vers 753. Les Varègues poussent plus loin dans l'intérieur des pays slaves et fondent Novgorod et Kiev. À l'ouest, les Vikings multiplient aussi les étapes, les principales villes irlandaises d'aujourd'hui sont d'anciens comptoirs. Ces comptoirs ne correspondent pas toujours à des créations ex nihilo. Certains comme York et Rouen prennent place à l'intérieur d'anciennes cités que l'installation viking revitalise.

Les Vikings se spécialisent dans un trinôme de produits de luxe : l'ambre, les fourrures et l'ivoire de morse. La faible capacité des bateaux vikings aurait, dit-on, limité le commerce de produits pondéreux et moins lucratifs. Cette vision de commerçants du luxe est née avec les découvertes des navires de Gokstad et d'Oseberg au XIXe siècle. Ces navires, très similaires, embarquent de nombreux membres d'équipage. Par ailleurs, étant pontés, ils ne possèdent aucune cale permettant de stocker des marchandises en quantité. Avec des navires aussi mal conçus, les commerçants n'embarqueraient que des marchandises peu encombrantes, donc des produits de luxe : a priori, remis en cause par les fouilles de Skudelev, dans le golfe de Roskilde en 1962. Les archéologues danois y découvrent plusieurs types de navires : navires de guerre pontés et navires de commerce avec cale ouverte. Les Vikings possèdent donc des bateaux de transport embarquant des tonnes de marchandises. Les navires découverts dans les tertres funéraires norvégiens, ne sont bien évidemment pas de vulgaire navires de transport, mais de prestigieux navires de guerre, de la famille des Langskip. Pour les auteurs français en particulier, il conviendrait de cesser de propager l'idée que les Vikings sont des « commerçants du luxe ».

Récolté dans le sud de la Baltique et dans le Jutland oriental, l'ambre (résine fossilisée des forêts de pins) se négocie dans les comptoirs environnants. L'ambre sert à la confection de bijoux (amulettes, pendentifs ou colliers).

Les Vikings commercialisent aussi les fourrures, fruits de leur propre chasse ou achetées aux Lapons. Dans les zones les plus septentrionales (Groenland, nord de la Scandinavie, Finlande, Russie), vivent en effet loups, ours, castors, écureuils, hermines, renards et martres. La noblesse, le haut clergé et les riches marchands d'Europe s'enorgueillissent de revêtir ces fourrures. Le renne, élevé notamment par les Lapons, fournit aussi des peaux mais ses bois sont également prisés pour la confection de peignes décorés et de montures d'épée. Birka constitue la plaque tournante de ce type de commerce. Mis à part ces différents mammifères, les chasseurs apprécient l'eider, grand canard dont le mâle a un plumage noir et blanc, qui recouvre ses œufs avec ses plumes duveteuses.

Les morses, nombreux au Groenland et autour de la Mer Blanche, sont recherchés pour leurs longues défenses, dont l'ivoire est utilisé pour différents objets de luxe comme les peignes, les crucifix ou les pièces de jeu d'échecs.

Les comptoirs vikings sont aussi alimentés en esclaves : hommes et femmes, le plus souvent capturés lors des raids en Occident ou dans les pays slaves. Parfois, les Vikings jettent l'un des leurs en servitude. Olaf Tryggvason, roi de Norvège, passe sa jeunesse comme esclave avant d'être racheté par son oncle en Estonie. Selon Régis Boyer, les esclaves capturés en France, d'abord rapatriés au Danemark, traversent la Baltique, la Russie, puis la Mer Noire, et sont vendus à Constantinople. Les Byzantins vendent ces esclaves au califat de Bagdad et au sultanat de Cordoue. Passer par Hedeby, Novgorod et Constantinople pour aller de Nantes à Cordoue, n'est pas très rationnel. Il y a tout lieu de penser que les esclaves faits sur la Loire et la Seine, loin d'être rapatriés vers la Scandinavie, étaient au contraire acheminés vers l'Espagne où se trouvait le principal acheteur d'esclaves en Occident, et surtout, les marchandises venues d'Orient que convoitaient tant les Scandinaves.

Les Vikings importent des meules et du vin de Rhénanie, des brocarts en provenance de l'Empire byzantin, des soieries de Chine, de l'argent… Ils reçoivent aussi sûrement des matières périssables plus communes comme le miel, les tissus et les céréales, dont il ne reste toutefois pratiquement aucune trace.

Comme dans la majeure partie de l’Europe médiévale, la grande majorité des habitants de la Scandinavie médiévale étaient des agriculteurs. Les surfaces idéales aux activités agricoles et pastorales n’étant cependant pas légions dans ces pays, de nombreux paysans devaient avoir recours à la pêche et à la chasse pour assurer leur survie. Une schématisation grossière montrerait des Norvégiens principalement pêcheurs et des Suédois et des Danois principalement agriculteurs et éleveurs. Cette réalité est cependant à nuancer en fonction des différentes régions de chacun des pays. Dans tous les cas, les « bönder », c’est-à-dire les fermiers indépendants formant la majorité de la population scandinave de l’époque, étaient de véritables travailleurs polyvalents et étaient sans doute obligés de s’adonner aussi bien à la pêche qu’à l’élevage et à la culture.

L’élevage (notamment bovins, moutons, porcs et volaille) était extrêmement important, et était pratiqué même au-delà du cercle polaire. Il est probable aussi que ce soit la recherche de nouveaux pâturages qui ait poussé de nombreux Scandinaves à s’établir en Islande, aux Îles Féroé ou au Groenland. Les végétaux cultivés consistaient, eux, principalement en seigle, orge, avoine et choux. La culture du seigle, et notamment celle du seigle d’hiver, a connu une période d’expansion durant l’âge viking.

Parmi les spécialités alimentaires, on peut citer le thorrablot, conservé de façon très édulcorée par les Normands dans les tripes à la mode de Caen, les andouillettes, fromages au lait cru et de nombreuses spécialités culinaires au goût fort. Le célèbre « smalahove » de Voss, spécialité de tête d’agneau calcinée et fumée accompagnée de rutabagas pourrait aussi remonter à l’âge viking. Du côté des boissons, les Scandinaves étaient de grands consommateurs de bière au malt d’orge non houblonnée, et de boisson de type hydromel.

Le sud de la Scandinavie connaît un habitat groupé relativement précoce. Dans le Västergötland et l’Uppland, ce type d’habitat se met en place à la fin de la période viking. En revanche, dans le reste de la Scandinavie (autres parties de la Suède, Norvège, Islande après la colonisation), on a plutôt affaire à un habitat dispersé.

L’archéologie a permis de mettre au jour des restes d’habitat rural de cette période. L’exemple le mieux connu est celui de Vorbasse, dans le Jutland.

L’usage de l’araire semble avoir été dominant dans toute la Scandinavie viking, mais la charrue était également connue. Le moulin à eau est une exception, mais il est tout de même attesté dès le IXe siècle.

En plus d'être des places de transit et de négoce pour les matières premières, les comptoirs vikings étaient des lieux d'artisanat. On trouve donc des forgerons, des bijoutiers, des artisans travaillant les os, les bois de cervidés, le cuir, le bois ou l'ambre. D'après les fouilles archéologiques, York était spécialisée dans le travail du bois ; Dublin produisait des épingles. Ribe, Ahus (dans le sud de la Suède) et Paviken (sur l'île de Gotland) étaient des centres de verrerie tandis qu'on travaillait la stéatite à Kaupang. Les Vikings des IXe et Xe siècles ont forgé, des épées (en) dans un acier de très haute qualité, les Ulfberht. Certains théoriciens supposent que l'acier de ces armes étaient importés d'Inde, via la route commerciale de la Volga, d'autres supposent que la forge à l'origine de ces armes serait franque.

Tissu filé à la maison produit par la toison des moutons. Habillant toute la population, utilisé pour la literie, tapisseries, bagages, cadeau pour les rois, de monnaie d'échange et surtout pour les voiles des bateaux vikings. « Sans exagérer, les voyages des Vikings n'ont été possibles que grâce aux voiles tissées par les femmes ». Les femmes inventèrent également une nouvelle forme de tissu (la fausse fourrure) tirées directement de la toison sans être traitées et placées régulièrement dans le tissu pendant le tissage, donnant l'aspect du pelage. Cela permettait de répondre au goût de luxe de l'époque où les hommes aimaient porter la fourrure alors que l'Islande était dépourvue de faune.