- Accueil

- Peuples germaniques

Peuples germaniques

(En bas de page, liste non exhaustive de peuples germaniques)

Voir des documentaires sur le sujet en cliquant sur la carte ∆

Les peuples germaniques ou Germains (du latin germanus, d'étymologie incertaine) sont des ethnies indo-européennes originellement établies en Europe septentrionale.

Voir aussi cet excellent fichier de Christian Mandon germanique.pdf

Leur protohistoire se situe dans les territoires connus sous le nom de Germanie (latin Germania), de Thulé (terme grec désignant probablement la Scandinavie ou le nord de l'Allemagne), ou encore sur les rives de la mer Noire (voir notamment l'article Goths).

Mieux connus dans le monde latin à partir du Ier siècle, principalement à travers l'œuvre de l'historien Tacite, l'expansion originelle des Germains est attestée à l'âge du bronze danois. C'est à cette période que la linguistique fait remonter la différenciation linguistique en trois grands groupes : Germains orientaux, Germains occidentaux et Germains septentrionaux. Cette communauté linguistique est constitutive du paradigme de « Germains ».

Tirant d'abord leur origine de la culture de la céramique cordée, c'est à partir de l'âge du bronze danois, d'après l'archéologie allemande et scandinave, que des cultures du sud de la Scandinavie se diffusent progressivement vers le sud, vers l'Allemagne et les rives méridionales de la mer Baltique. Elles se répandent dans la grande plaine européenne, pour gagner au début du second âge du fer (v. 500 av. J.-C.) les franges du monde celtique (civilisation de La Tène) : le Rhin inférieur, la Thuringe et la basse Silésie. À ce phénomène correspondraient probablement le bon accès au fer en Scandinavie et un climat refroidissant. Il est possible qu'une expansion démographique y contribua également, engendrant un peuplement nouveau de régions jusque-là presque vides d'hommes. Les Grecs ou les Romains n'en ont laissé aucun témoignage écrit. En effet, ils n'avaient aucun contact direct avec les Germains, puisqu'ils en étaient séparés par les Celtes. Les Germains sont cependant souvent confondus avec les Celtes par les historiens de l'Antiquité, ce qui fait dire que l'ancien nom des Germains pouvait être celui des Celtes, les Germains n'ayant été mentionnés que tardivement. En tous cas, à partir du IIIe siècle av. J.-C., a lieu une période de formation de peuples qui s'achève quand les Germains entrent dans l'Histoire. L'esclavage n'est pas étranger aux sociétés germaniques. En effet, elles distinguaient les personnes libres, semi-libres (peuples conquis) et les esclaves.

L'agriculture : les Germains sont des pasteurs nomades.

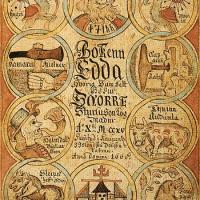

Du point de vue religieux, la connaissance de leur paganisme est réduite. Elle ne vient que de Jules César et de Tacite. Le paganisme norrois des années 1000 est connu, mais il a probablement évolué dans le temps. Certains se sont convertis avant même d'avoir été en contact avec les Romains. Le chamanisme et les pratiques divinatoires étaient le fait de certaines femmes, les völvas.

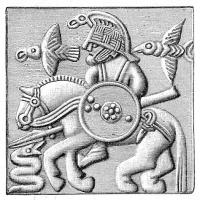

D’après Régis Boyer, les Germains ont un alphabet en partie fondé sur le latin, souvent utilisé pour des offices religieux ou sur les armes.

Alors que la tradition historiographique française confine les peuples germaniques à des tribus inconnues réfugiées dans des forêts humides au-delà du Limes en Germanie (jusqu'à l'Antiquité tardive), puis à l'emploi systématisé du terme barbare lors du Haut Moyen Âge, il est possible de décrire une civilisation germanique unifiant les traits des anciens peuples d’Europe du Nord précédant leur christianisation.

Cette description n'a donc de sens que dans la situation de l'âge du fer germanique, antérieur à l'âge des Vikings selon les découpes de l'historiographie anglo-saxonne. Compte tenu des trajets des peuples, les Germains de la mer du Nord émanent d'une culture scandinave à compter du IIe siècle, identique à celle des futurs conquérants Vikings.

Des découvertes récentes réalisées depuis les cinquante dernières années et prises en charge par des universités allemandes dans les sections archéologiques permettent d'en révéler les traits, ce qui bouscule la manière dont cette civilisation était présentée jusqu'alors à partir des chroniques rédigées par ceux que ces peuples avaient envahis.

Le contexte de ce paragraphe est donc chronologiquement du IIe au Ve siècle apr. J.-C. ; il commence par l'arrivée de peuples en Germanie provenant de Scandinavie ou d'îles hypothétiquement originelles (Bornholm, Gotland) situées en mer Baltique. Géographiquement, il comprend la Germanie connue des Romains étendue jusqu'à la Pologne et les limites primitives de la Russie historique (Novgorod était connue des Svears, voire fut développée par eux).

Leurs emplacements en Germanie sont aujourd'hui reconstitués par le relevé des cultures archéologiques, travail plutôt ardu attendu que les traces d'une hutte en bois et pierres ne permettent pas de distinguer si elle fut bâtie par des Burgondes ou des Alamans. On peut éventuellement parler de protohistoire pour décrire leurs implantations précédant leur contact avec la civilisation romaine, dans la mesure où après 325 les annalistes de Rome n'ont plus d'éléments pour les relater dans leurs écrits.

La dynamique d'expansion du monde latin sous l'égide de l'Empire n'a pas fonctionné pour ces peuples, là où elle avait marché pour les Celtibères et les Gaulois, pour ne citer qu'eux ; les provinces taillées au-delà des frontières naturelles que forment le Rhin et le Danube telles que la Rhétie ne se sont pas stabilisées et ont été régulièrement ravagées.

L'origine du nom des Germains a toujours divisé les spécialistes, et la question n'est pas résolue à ce jour. Une seule chose semble sûre : c'est en latin que le mot apparaît pour la première fois, sous le stylet de César, lorsque ce dernier évoque, au tout début de ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, les différents peuples d'Europe occidentale en 58 avant J.-C. : Belgæ […] proximi […] sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, « les Belges […] sont proches des Germains, qui habitent au-delà du Rhin ». Ce nom est repris sous la même forme dans le traité que Tacite consacra aux Germains vers l'an 98, De Origine et Situ Germanorum (La Germanie).

Comme le font justement remarquer les auteurs du Chambers Dictionary of Etymology, les peuples germaniques eux-mêmes n’ont jamais employé à date ancienne le nom de Germani pour s’auto-désigner (ce terme, avant d’être emprunté par d’autres langues, ne se rencontre qu’en latin) : ils ont généralement utilisé pour ce faire le produit du germanique commun *ϸeudiskaz « du peuple », adjectif formé sur *ϸeudō « peuple », lui-même issu de l’indo-européen *teutā- « tribu » : de ce terme procèdent, par exemple, l’allemand Deutsch, le néerlandais Duits et le suédois Tyska « Allemand », ou encore l’anglais Dutch « Hollandais ». Il est aussi indirectement à l’origine de l’ancien français tieis, tiois (féminin tiesche), qui a désigné de manière générale toute personne ou tout peuple de langue germanique, ainsi que du français tudesque et de l'italien tedesco « allemand », par l’intermédiaire du latin médiéval theudiscus. Le germanique commun *ϸeudō « peuple » est par ailleurs apparenté au dérivé *ϸeudanōz (de l’indo-européen *teutonōs « ceux de la tribu »), nom tribal passé en celtique puis latinisé enTeutoni. Le français en a tiré le nom des Teutons et l’adjectif teutonique, souvent employé par le passé (comme en anglais, d’ailleurs) au sens de « germanique ». La forme singulière de ce mot en indo-européen, *teutonos, « celui de la tribu », est en outre à l'origine du mot gotique *ϸiudans « roi », littéralement « (chef) de la tribu », par l'intermédiaire du germanique commun *ϸeudanaz.

La plupart des spécialistes actuels rejettent implicitement une étymologie germanique du mot latin Germanus. Ils font état, selon les cas, soit d'une origine inconnue ou du moins très controversée, soit d'une étymologie celtique ou latine (voir ci-dessous). Néanmoins, il a été fait par le passé diverses tentatives dans ce sens, en dépit du fait que le nom ait été inconnu des langues germaniques à date ancienne.

La plus fréquente consiste à y voir un composé des éléments germaniques gair- > gēr- « lance » et man « homme », qui fait du Germain un « homme à la lance ». Cette étymologie populaire est au mieux qualifiée de « traditionnelle » dans les ouvrages de référence. Elle est formellement infirmée par la phonétique : en effet, la première attestation connue du nom des Germani datant du ier siècle av. J.-C., sa création se situerait nécessairement à l'époque du germanique commun, où le mot pour « lance », *gaizaz, a encore sa diphtongue ai qui n'évoluera en ē que bien plus tard. Il ne peut en aucun cas être transcrit par Ger- à cette date. André Cherpillod rapporte également diverses interprétations hautement fantaisistes telles que ger-man « main avide » ou encore « chef des hommes », mentionnées ici pour mémoire seulement.

L'idée que César, en citant les Germani, ne fait que reprendre un terme employé par les Gaulois pour désigner leurs voisins (terme ensuite appliqué à l'ensemble des peuples de langue germanique) a séduit plusieurs auteurs. C'est l'explication que l'on voit le plus régulièrement évoquée, parfois en alternance avec la suivante, dans bon nombre de dictionnaires étymologiques. Il est à noter cependant qu'elle n'est pas envisagée par la majorité des spécialistes du gaulois.

Dans la plupart des cas, le mot est rapproché avec prudence de l'ancien irlandais gair « voisin » + maon, man « peuple » : avec prudence, car l'équivalent de ces mots n'est pas attesté en gaulois. Dans cette hypothèse, les Gaulois auraient nommé leurs voisins de l'Est de la manière la plus simple qui soit : « les hommes voisins, le peuple voisin ». Le nom des Germani a également été interprété, toujours de manière hypothétique, par « ceux qui crient », « les hurleurs », étymologie suggérée par l'ancien irlandais gāirm et le gallois garm « crier, hurler ». Dans ce second cas, le terme est bien attesté en gaulois par le radical garo- et le substantif garman « cri ». Cependant, ces deux explications sont réfutées de manière assez convaincante par le Chambers Dictionary of Etymology pour des raisons phonétiques (quantité des voyelles; évolution des groupes consonantiques). Les auteurs de cet ouvrage considèrent plus prudent de laisser Germani inexpliqué.

La solution alternative consiste à penser que Jules César, en parlant des Germani, a tout simplement employé le mot latin germanus, dont les sens sont multiples : « naturel, vrai, authentique; de la (même) race », et aussi « germain, de frère germain », puis « frère ». Dans cette optique, César décide d'appeler Gallia et Germania deux régions qu'il sépare plus ou moins arbitrairement par le Rhin, ainsi que l'a présenté par exemple. Étant donné qu'aux yeux du proconsul, il n'y avait pas de différence fondamentale entre Germani et Galli (sinon, pour ces derniers, un contact plus poussé avec la civilisation romaine), certains auteurs ont choisi d'interpréter le nom des Germains par « (le peuple) frère ».

Une analyse différente, proposée entre autres par Louis Deroy et Marianne Mulon, s'appuie sur le fait que ces derniers, plus belliqueux et réfractaires, étaient restés davantage à l'écart de la civilisation méditerranéenne, et donc fidèles à leurs propres origines : de ce point de vue, les Germains étaient « les vrais », « les authentiques », « les naturels », par opposition aux Gaulois déjà partiellement colonisés et romanisés. Les auteurs mettent ce sens de l'adjectif germanus en parallèle avec son emploi chez divers écrivains latins, tels que Plaute évoquant les femmes ex germana Græcia, « de la Grèce propre » (et non de l'une de ses colonies), ou encore Cicéron parlant de illi veteres germanique Campani, « ces anciens et authentiques Campaniens ». Si cette dernière explication ne fait pas plus l'unanimité que les autres, elle a l'avantage de ne poser aucun problème phonétique.

Les peuples germaniques sont divisés en deux ou trois branches principales, selon la période considérée et pour des raisons ethnolinguistiques :

- le rameau nordique ou Scandinaves

- le rameau westique ou Germains occidentaux

- le rameau ostique ou Germains orientaux

Leur population est estimée de 1 à 4 millions d'individus. Les tribus sont indépendantes les unes des autres et il n'y a pas d'unité politique.

Voici une liste de ces principaux peuples, ainsi que les dates auxquelles leur existence est connue par les sources historiques.

Dans l'état actuel des connaissances, il est admis que des populations habituellement qualifiées de « germaniques » formèrent le premier peuplement du sud de la Scandinavie à l'âge du bronze, tandis que le nord de celle-ci (majeure partie de la Suède, de la Norvège et la Finlande) était peuplé de Finnois (voir Lapons). Toutefois, le rattachement des premiers Scandinaves aux « Germains », terme qui ne les engloba jamais, doit beaucoup a posteriori aux historiographies nationales à caractère mythologique du haut Moyen Âge et à l'historiographie allemande du XIXe siècle. Aussi, le qualificatif de « scandinaves », plus précis et moins connoté, est plus adapté pour ces populations : Danois, Goths (Scandinavie), Suédois

Germains de Rhénanie :

Chérusques, Bataves, Bructères, Chamaves, Hattuaires, Chattes, Ubiens, Sicambres...

Certains de ces Germains formèrent au début de l'ère chrétienne une confédération de peuples importante pour l'histoire du haut Moyen Âge : les Francs (franci, à l'étymologie, incertaine : les « hardis, vaillants » ou « hommes libres »). Les Saliens, une partie de ceux-ci, servirent comme auxiliaires de Rome sans être réellement soumis à l'Empire au Ve siècle. Depuis les provinces de Belgique première et seconde, où certains de leurs « rois » avaient un commandement militaire (dux), ils constituèrent ensuite un royaume qui s'étendit au VIe siècle sur la majeure partie des Gaules. D'autres, les Marcomans, alors établis en Bohême, prirent le nom de Bavarois (Baio-warii : les soi-disant légataires des Celtes Boïens), à une date indéterminée. Ils franchirent le Danube sur son cours moyen vers la fin du Ve siècle et furent successivement soumis aux Alamans, aux Ostrogoths, puis aux Francs avant de gagner leur indépendance à la fin du VIIe siècle.

Germains de l'Elbe :

Marcomans, Quades, Hermundures ou Hermondures, Semmons et Lombards.

Certains de ces Germains, notamment des Quades et des Marcomans désignés sous le nom de Suèves (« Souabes »), prirent part à l'invasion de la Gaule aux côtés des Vandales et des Alains, en 406–409, avant de gagner la péninsule Ibérique et de s'établir en Galice. D'autres, demeurés au-delà de la frontière romaine dans les Champs Décumates, entre Danube et Rhin supérieurs, formèrent la ligue des Alamans (Allmannen : « tous les hommes »), mentionnée pour la première fois au début du IIIe siècle. Cette ligue étendit considérablement son territoire au Ve siècle, après la destruction de l'empire des Huns ; les Alamans se heurtèrent ensuite aux Francs et furent vaincus à plusieurs reprises, notamment lors de la bataille de Tolbiac, en 496. Placés sous protectorat franc, ils se révoltèrent en vain avant de disparaître en tant que nation à la suite d'une dernière défaite en 746 et au massacre de Cannstatt.

Germains de la mer du Nord :

Chauques, Angles, Jutes, Warnes, Frisons et Saxons. Certaines de ces tribus, notamment des Angles et des Warnes se regroupèrent au IVe siècle pour former la ligue des Thuringes. Établis entre l'Elbe et le Main au début du Ve siècle, ils furent soumis au protectorat des Huns avant de créer un éphémère royaume en Germanie intérieure, une fois émancipés de la domination de ces derniers (ap. 453) ; se heurtant aux Francs au début du VIe siècle, ils disparurent en tant que nation avant la fin du VIIe siècle. D'autres s'établirent dans l'île de Bretagne à partir du premier tiers du Ve siècle ; ils y fondèrent les royaumes anglo-saxons durant le haut Moyen Âge avant de donner naissance à la nation anglaise, principalement au contact des autres peuples de l'île, entre le VIIe siècle et le Xe siècle (voir Anglo-Saxons).

Germains orientaux :

Il s'agit du groupe le plus homogène qui réunit les peuples qui conservèrent le mieux leur culture, leur langue et leur unicité durant le Moyen Âge. Des histoires ou Historiae à caractère ethnique rédigées durant cette période nous renseignent sur les origines de certains d'entre eux, tandis que d'autres disparurent précocement. Il est communément admis que ces Germains, ou du moins une partie d'entre eux, sont originaires de Scandinavie. Goths ; ces derniers s'établirent dans la région de la mer Noire où ils se scindèrent en deux groupes :

les Greuthunges, d'où seraient issus les Ostrogoths

les Thervinges d'où seraient issus les Wisigoths

Rus de Ruthénie, Bastarnes, Burgondes, Gépides, Hérules, Ruges, Skires, Vandales

Gouvernement : Il est propre à chaque peuple. Il n'y a pas d'administration, éventuellement un conseil des sages sur le mode scandinave, mais cette assertion provient plus d'une déduction propre à l'origine de certains des peuples.

La manière d'élire les chefs des tribus et peuples est très différente de celle issue de l'Empire romain, et forme la base des futures structures monarchiques et de l'aristocratie en expérience lors du Haut Moyen Âge qui va s'ouvrir. La transmission héréditaire d'un titre n'est absolument pas un trait identifié à ce moment, ceci relevant vraisemblablement d'une construction ultérieure par dévoiement des titres de l'administration romaine.

Il n'y a pas à proprement parler de roi avant l'existence des premiers royaumes sédentaires, hors contexte de cet article.

Les chefs conduisent leur peuple (lire dux) parce qu'ils sont les plus aptes (Braves) pour le faire, et reconnus par l'aristocratie dominante de ce peuple.

Droit germanique : C'est un droit de tradition orale sur le mode scandinave, propre à l'identité de chaque peuple. Forcément, les Germains ne savent pas écrire latin ou grec, hormis les enfants des peuples fédérés (lètes) élevés par des précepteurs byzantins ou romains. Dans les royaumes sédentarisés du Ve siècle, il fusionne graduellement avec certains concepts du droit romain en passant par des édits rédigés : lire droit des royaumes barbares.

Structures sociales : Les sociétés germaniques, jusqu'à la période des Grandes Invasions, ont une structure sociale assez souple. Les rois, les chefs de guerre, les prêtres n'ont qu'un pouvoir de circonstance fondé sur le consensus. L'instance supérieure est l'assemblée des hommes libres, autour d'un sanctuaire commun, où les décisions se prennent à l'unanimité par acclamations. Le groupe familial est très solidaire et collectivement responsable, notamment pour l'exercice de la vengeance et le paiement du wergeld (prix du sang).

La coutume reconnaît une stratification hiérarchique fondée sur la liberté : les nobles (vx.sax. aðali) (ceux qui, probablement, fournissent les rois et les chefs de guerre), les simples hommes libres (baro), les lètes (m.nl. laet, anc.fr. culvert) (affranchis ou demi-affranchis) et les serfs (vx.h.all. dio). Le tarif du wergeld et les autres pénalités sont déterminés en fonction du rang social. Les esclaves n'ont aucune personnalité juridique, ils n'ont ni biens ni liens familiaux et sont une simple propriété de leurs maîtres. Dans les royaumes germaniques du Haut Moyen Âge, les rois s'efforcent de maintenir l'identité légale du peuple conquérant, considéré comme la classe guerrière qui élit le roi et l'accompagne au combat. En fait, il y a une fusion sociale progressive entre les descendants des Goths, Burgondes,Lombards, etc., et ceux des peuples conquis.

Les Germains sont des sédentaires, à bien distinguer des nomades des steppes avec qui ils sont en contact. Ils pratiquent une agriculture extensive avec de longues jachères, qui leur permettent d'entretenir un bétail nombreux. L'archéologie révèle qu'une partie de la population, sans doute les classes inférieures, souffrait souvent de la faim.

Tacite nous apprend que chaque tribu faisait autour d'elle de vastes espaces déserts, afin d'assurer sa propre sécurité.

Cependant, les Germains réalisent certains progrès techniques comme la culture du seigle, mieux adapté que le blé aux climats frais.

Jules César réduit la religion des Germains au culte des éléments naturels, mais c'est plutôt une vision philosophique. Tacite a une information plus précise, et certains éléments, comme les sacrifices humains dans les marécages, sont confirmés par l'archéologie. Comme dans d'autres religions indo-européennes, elle est polythéiste, avec une complémentarité entre les divinités chtoniennes (Nerthus/Erda, la Terre) et les divinités célestes. Celles-ci sont connues par les jours de la semaine, usage romain adopté probablement vers le IVe siècle :

Lundi (jour de la lune) = Monday, Montag (même sens)

Mardi (jour de Mars) = Dienstag, Tuesday (jour de Tyr/Tuiston, dieu des assemblées)

Mercredi (jour de Mercure) = Wednesday (jour de Wotan/Woden/Odin, dieu suprême)

Jeudi (jour de Jupiter) = Donnerstag, Thursday (jour de Donner/Thor, dieu de la foudre)

Vendredi (jour de Vénus) = Freitag, Friday (jour de Freya, déesse de l'amour)

Samedi de *sambati dies (hébreu sabbat), anciennement dies Saturni (jour de Saturne) sans équivalent germanique : l'allemand Samstag présente la même mutation phonétique /b/ > /m/ à partir du mot sabbat que le français et l'anglais Saturday est un calque du latin saturni (dies)

Dimanche de dies domenicus, anciennement dies solis (jour du soleil) = Sonntag, Sunday (même sens)

Certaines dynasties royales des Grandes Invasions font remonter leur lignée à Wotan.

Le paganisme norrois des années 1000 est connu, mais il a probablement évolué dans le temps. Le chamanisme et les pratiques divinatoires étaient l'apanage de certaines femmes, les Völvas. Éventuellement à distinguer de la mythologie nordique par la figure de Nerthus (fertilité).

Peuples non-germaniques ayant participé aux invasions barbares au contact des Germains :

- Peuples des steppes : Alains, Taïfales, Avars, Huns, Sarmates

- Peuples celtes dans les îles britanniques (voir Colonisation de la Grande-Bretagne par les Anglo-Saxons) : Bretons, Scots

Vikings et Varègues sont des noms donnés tardivement à des groupes de pillards scandinaves qui participèrent à une deuxième vague d'invasions dans les îles Britanniques, le nord-ouest de l'Europe carolingienne et la grande plaine européenne, aux IXe siècle et XIe siècle.

Conquérants de l'Empire romain au Ve siècle, les Germains sont « conquis par leur conquête ». Ils adoptent progressivement la religion des vaincus, le christianisme et leur langue écrite, le latin (sauf en Bretagne romaine où les peuples anglo-saxons conserveront leurs langues germaniques). Leurs structures politiques et leur droit sont profondément modifiées au contact du modèle romain. L'expansion de l'Empire carolingien vers la Saxe, l'action des missionnaires chrétiens dans les royaumes anglo-saxons puis en Scandinavie, feront tomber dans l'oubli une grande partie de la civilisation germanique primitive, sans l'effacer tout à fait.

(Sources Wikipédia)

Catégories

Ampsivariens, Ansivariens... 0

Angles 0

Bataves 0

Chauques 0

Francs 2

Jutes 0

Lombards 0

Saliens 0

Semnons 0

Suèves 0

Ubiens 0