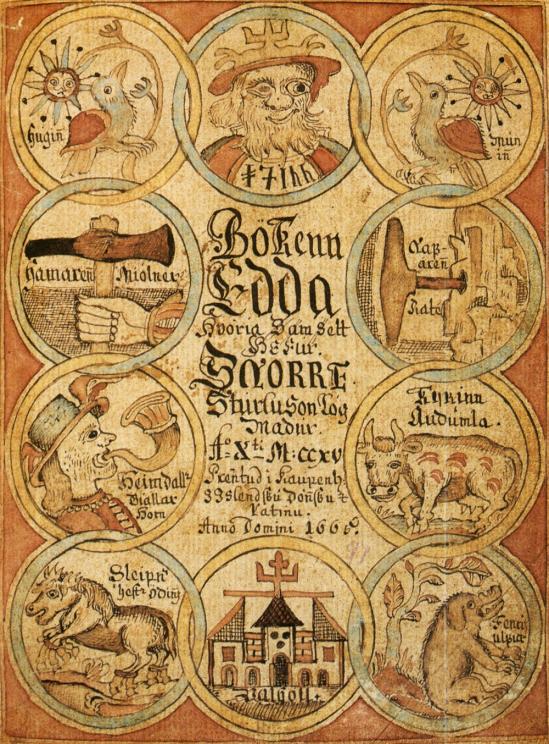

Frontispice d'un manuscrit médiéval des Eddas

Les Eddas sont deux manuscrits du XIIIe siècle fort différents qui constituent des compilations poétiques.

Le premier, est un manuel d’initiation à la mythologie nordique destiné aux jeunes poètes. Son auteur, Snorri Sturluson, un scalde islandais, était un grand seigneur qui s'est impliqué dans les luttes politiques de l'Islande et est mort assassiné. Il a aussi écrit une histoire des rois de Norvège. L'Edda de Snorri comprend la Gylfaginning (« la mystification de Gylfi ») qui rapporte les grands thèmes de la cosmogonie nordique, un traité d’art scaldique et un traité de métrique norroise.

Le second, le Codex Regius contient les grands poèmes sacrés et héroïques qui forment l'Edda poétique. Avant d'être rédigés, ces poèmes ont été transmis oralement pendant des siècles.

La poésie scaldique est avant tout affaire de forme, elle refuse le mot propre en lui substituant une périphrase ou métaphore et elle laisse toute liberté à l'agencement des mots, au mépris de la syntaxe. Elle permet ainsi des combinaisons infinies pour respecter les règles de la versification.

Bien avant l'époque viking qui s'étend de la fin du VIIIe siècle à 1150, la plupart des traits de la mythologie nordique sont en place. Les peuplades de chasseurs et de pêcheurs guerriers de Scandinavie subissent vers 4000 av. J.-C. les effets de l'invasion indo-européenne, cette civilisation conquérante impose progressivement sa vision du monde, sociale, politique et religieuse. Certains mythes relèvent d’une justification naturaliste. D'autres comme le combat entre Thor et le géant Hrungnir sont la transposition de rites d’initiation.

Même si, pris dans toute sa rigueur, le schéma trifonctionnel de Georges Dumézil s'applique mal au panthéon scandinave ancien, les dieux d'Asgarðr participent bien :

- de la fonction juridico-magico-sacerdotale (Odinn),

- de la martiale (Thor, Tyr, Odinn)

- et de la fertilité-fécondité (Vanes).

L'interprétation évhémériste consiste à voir dans les dieux des hommes divinisés : cette explication a été retenue par Snorri dans l'Ynglinga Saga où il fait d'Odinnun roi asiatique exilé, magicien et conquérant. La tradition héroïque rapportée par les poètes scandinaves remonte à des origines non nordiques. Le cycle de Sigurdr, meurtrier de Fàfnir traite de rois ou de héros qui ont réellement existé du IV e siècle à la fin de l’ère viking. Ainsi Sigurðr rappelle le roi mérovingien Sigebert de Reims, fils de Clotaire, qui épouse avec faste la fille du roi wisigoth d'Espagne, Brunehilde, et est tué sur ordre de Frédégonde, épouse de son frère Chilpéric Ier en 575. Ces poèmes illustrent un milieu nettement aristocratique et n'insistent pas sur la nationalité : il s'agit de personnages puissants ayant une mentalité clanique. Le fond est toujours tragique, le thème unique est la lutte de l'homme contre le Destin dont l'issue ne peut être que la mort.

Snorri présente la cosmogonie nordique ancienne : à l'origine, il y avait le Ginnungagap, gouffre insondable de glace et de feu dont la fusion donne le premier être, le géant Ymir. Celui-ci est tué par sa descendance et le sang qui coule de ses blessures submerge la race qu'il a engendrée à l'exception d'un couple. La terre est faite de sa chair, les mers de sang, les montagnes de ses os, le ciel de son crâne, la forteresse Midgarðr de ses cils et les nuages de sa cervelle. L'idée de faire dériver la terre et le ciel des parties du corps d’un géant primitif et de faire naître la race humaine du bois appartient au patrimoine indo-européen. La grand frêne Yggdrasil est l'axe et le support des mondes, il plonge ses racines dans les domaines des dieux, des Géants et des hommes et descend jusqu’aux enfers. Il est l'arbre de la science (puisque le géant Mimir y habite), et l'arbre de la destinée car c'est la demeure des Nornes, les Parques du Nord. Il est le principe directeur et unifiant de tous les mythes nordiques.

Races Humaines :

- Les Nains vivent sous terre, loin du soleil, ils sont à l'origine vraisemblablement les morts auxquels les anciens Scandinaves vouaient un culte.

- Les Géants remontent au chaos premier. Doués d'une force colossale et dépositaires de la science antique, ils figurent certainement cette crainte nordique de voir sombrer les forces de vie.

- Les Alfes ont des relations directes avec Freyr et doivent donc être liés au culte de la fertilité-fécondité. Ils patronnent Noël, la plus grande fête païenne de l'année et sont sans doute les esprits tutélaires des contrées, habitant les bois, les sources, les pierres etc., version scandinave du genius loci latin.

- Les Vanes sont proches des pratiques chamaniques, du sejdr (voir ci-après Freyja) et de la magie. Ce sont des dieux anormaux dont le culte, souvent assuré par des femmes, est lié aux orgies, à la prostitution sacrée, aux extases.

- Les Ases et les Vanes se sont affrontés dans une bataille capitale dont l’enjeu est la sorcière Gullveig dont le nom signifie « Ivresse d'or ».

Odin, illustration pour une édition suédoise des Eddas, Fredrik Sander, 1893

Le Panthéon Nordique :

- Odinn (ou Wotan) est le dieu suprême, il affectionne le sang des rois en sacrifice, sait tout et dirige les élus qui meurent pour lui au combat. Il est le dieu de la victoire, sans le moindre scrupule sur les moyens de l’obtenir.

- Les Vikings lui préfèrent Thorr avec son fabuleux appétit et sa façon particulière de terminer victorieusement les trop subtiles querelles par un bon coup de marteau. Ses attributs sont un char tiré par deux boucs, son marteau Mjölnir qui symbolise la foudre et une ceinture qui accroît sa force d’Ase. Sa fréquence dans les noms de personnes et de lieux dit son immense popularité. Thorr déborde largement le cadre des fonctions guerrières et justicières, il est aussi dieu de la fécondité, protecteur des cheptels et des récoltes, Mjölnir servant autant à consacrer et à protéger des forces du mal qu’à détruire. Le Chant de Thrymir, l'un des joyaux de l'Edda, chef-d’œuvre de l'art scaldique, est d'ailleurs consacré à ce marteau divin.

- Freyr, fils de Njördr de Noatun et frère de Freyja, est surtout vénéré en Suède. Dieu par excellence de la fertilité, ses animaux préférés sont le porc et l'étalon.

- Tyr est le dieu guerrier juriste ; son exploit, qui a permis aux Ases d’enchaîner le loup Fenrir, en a fait le type même du héros : c'est en quelque sorte l'analogue d'Hercule dans la mythologie grecque.

Le panthéon nordique n'a que deux déesses d’une envergure comparable à celle des principaux Ases. Ce sont Frigg, femme d’Odinn et Freyja, sœur de Freyr.

- Frigg correspond à Héra pour les Grecs, épouse de Wotan et déesse protectrice du mariage.

- Le culte de Freyja est essentiellement érotique, elle évoque certaines divinités orientales comme Cybèle. Elle est censée avoir enseigné la science magique du sejdr à Odinn. Son image lascive et voluptueuse est un des plus sûrs liens qui rattachent le Nord au monde indo-européen.

- Heimdallr est l'Ase blanc, fils de neuf vierges qui étaient sœurs. Veilleur des dieux, il garde le pont de Bifrost (Arc en ciel) et ébranle les mondes du son de sa trompe à l'annonce du Ragnarök (fin du monde).

- Loki rassemble en sa personne toutes les conceptions que l'on peut se faire du mal. Il est directement responsable, non seulement des mésaventures des dieux, mais aussi de la fin du monde. Il serait lié à Odinn par une fraternité sacré et présente en effet une identité de nature avec lui (ruse, immoralité). Il serait son double symbolique, fauteur de désordre lorsque Odinn est garant de l'ordre. Le grand poème où il joue le premier rôle est la Lokasenna (les Sarcasmes de Loki) où sa nature luciférienne éclate. Certains ont cru voir dans ce poème une influence chrétienne mais il ne faut pas douter de l'archaïsme de cette étrange divinité. Loki s'invite au banquet des Ases et insulte les dieux : il ironise sur la prétendue couardise de Bragi (dieu de la poésie, art de nature magique sans doute à l’origine apanage des femmes), sur les multiples partenaires de Freyja, sur les mésaventures de Tyr, puis il se moque de Njördr, Freyr, Heimdallr…, avant que Thorr n’intervienne pour le réduire au silence. Loki est enchaîné à un rocher et un serpent accroché au-dessus de son visage lui crache son venin.

- Dans le monde corrompu et déshonoré qui s’apprête à connaître la « Consommation du destin des Puissances », le principe de la bonté n’est plus viable or il s’incarne dans Baldr, être de lumière et de perfection.

La Völuspa :

Composée vers l'an 1000, la Völuspá (Prédiction de la Prophétesse) est l'un des plus beaux poèmes sacrés qui soient. Son auteur est un païen chérissant l'esprit qui anime les dieux et les mythes. Alors que le triomphe du christianisme devient évident, il offre au monde cette vision dantesque qui rejoint l'indéracinable espérance indo-européenne d'une béatitude éternelle. La Völuspá peint tout le cycle de l'histoire universelle : les dieux organisent le monde et le hiérarchisent, les Nornes fixent la destinée des mortels, les Ases et les Vanes se battent puis s'unissent, Baldr est tué et Fenrir se libère ce qui déclenche l'apocalypse du Ragnarök. De nombreux Ases meurent mais leur victoire permet la renaissance du monde. Toute l'histoire des dieux et des hommes est immergée dans une durée inexorable dont la marche est connue et inflexible. Le temps dans lequel évoluent les poèmes de l'Edda est un présent d’après la fin des temps où l’on se rappelle, ou bien un passé d’avant l’origine des temps que l'on craint.

Les textes par lesquels nous connaissons la religion du Nord baignent littéralement dans la magie. À tout moment s'impose la nécessité de supposer tout un arrière-plan de paroles et de pratiques magiques, de conceptions relevant de la sorcellerie. La Gylfaginning, au titre éloquent, est tout entière la relation d’une aventure magique. Les aventures de Thorr ne sont qu’une transposition de tant de pratiques magiques disséminées aussi dans les sagas. Par exemple, il tue ses boucs, mange leur chair puis les ressuscite en consacrant leurs dépouilles avec son marteau. C'est peut-être le substrat autochtone scandinave qui est responsable de la forte coloration magique de la religion nordique, coloration que ne possède pas à ce point le monde indo-européen. Le chamanisme est l'ensemble des pratiques et croyances conservées jusqu'à une époque récente dans l'Europe du Nord-Est, l'Asie et l'Amérique. Il repose avant tout sur la croyance en l'autre monde où vont les morts et sur les possibilités laissées aux vivants de communiquer par magie avec lui. Le chaman entre en transe et est alors capable de voyager en esprit au pays des morts, de rendre visite aux dieux pour obtenir la connaissance des choses cachées, de sauver une âme chassée de son corps par la maladie ou la folie, de dire l’avenir… Pour acquérir ces prérogatives, le chaman a dû subir une séance d’initiation douloureuse qui seule le dotera de la force et de la science. Le trait essentiel de cette cérémonie consiste à feindre la mort du candidat et à simuler sa résurrection. Peu avant sa mort, Baldr fait d’affreux rêves prémonitoires. Odinn, le dieu-chaman, décide d’aller consulter au royaume des morts une voyante qui lui révèlera le sort de son fils. Une autre opération magique dépeinte dans un poème consacré à Freyja, mère de la science noire, consiste à transformer un protégé en animal pour lui éviter des malheurs. Les runes sont inséparables de toute opération à caractère magique. Il faut les graver avec un instrument pointu, les teindre du sang des victimes, les interpréter et les exploiter en trouvant les formules d'« envoi » et de prière. Les runes ont de nombreuses vertus : guérir les maladies, défaire les ennemis, arrêter la flèche au vol, combattre les maléfices magiques, calmer la mer en tempête, ressusciter les morts. Elles remonteraient au mythe archaïque de la tête qui parle (Mimir). Pour acquérir la science des runes, Odinn s'est pendu à l’arbre de la connaissance des chamans, la souffrance qu'il a endurée est indissociable de l'initiation.

Quel retentissement a pu avoir cet ensemble complexe et hautement élaboré de mythes et de symboles sur les hommes de l'époque ? Tant pour décrypter les kenningar (périphrases métaphoriques) que pour percer les mystères des runes, il fallait science et patience. Les poèmes eddiques, relevant d'un art évolué, n'étaient-ils intelligibles qu'à une élite ? C'est sans doute faux tant les mythes nordiques correspondent intimement aux goûts des hommes de ce temps. Même la christianisation de la Scandinavie ne parviendra pas à faire mourir l'esprit de l'Edda.