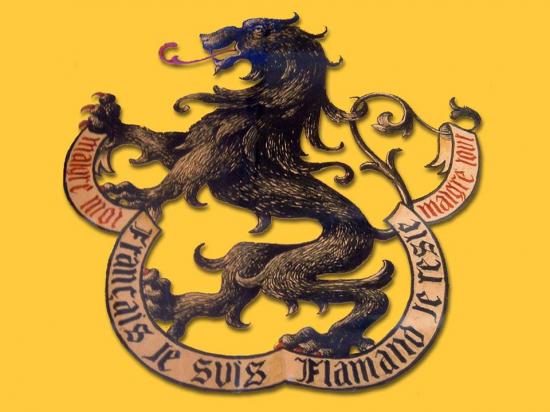

Aucun dictionnaire, aucune institution, aucun académicien ne pourra mieux parler de la Flandre qu'un Flamand "convaincu". Même si celui-ci fût amputé de sa langue originelle à racine germanique. Néanmoins, faisons parler les dictionnaires et retranscrivons leurs définitions, si imparfaites soient-elles.

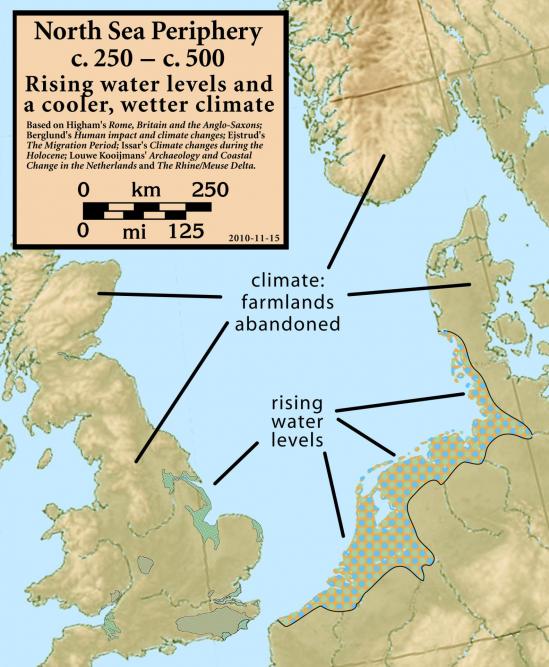

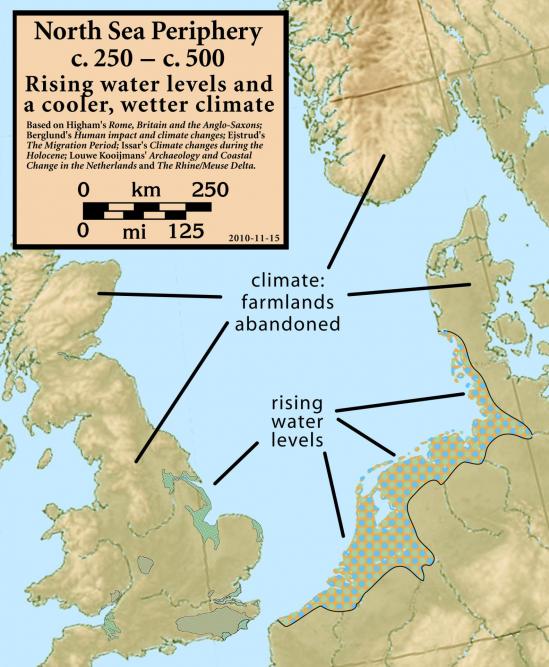

Flandre(s) et Flamand dériveraient de flâm, une forme ingaevone (anglo-frison) flâm de l'ancien germanique flauma qui signifie "endroit inondé". Cette étymologie semble être la seule possible linguistiquement et correspond parfaitement à la géographie. La côte flamande était en effet submergée par la Mer du Nord deux fois par jour entre le IIIe et VIIIe siècle. Le mot désignerait à l'origine les marais côtiers et ceux de l'estuaire de l'Escaut. Un habitant de ces terres inondées est donc un Flamand (Flaming), l'adjectif pour flamand étant Flamis. En ajoutant à la râcine flâm le suffixe -andra, on obtient le pluriel datif Flaumandrum (forme attestée au IIe siècle av. J.-C.). Une autre étymologie est avancée pour le suffixe -andra qui signifirait terres (suffixe ancien germanique -andrum).

Une autre hypothèse contestée est celle de l'historien Pirenne : les Flandres seraient le « pays des réfugiés » (du verbe « vlieden », fuir en langue frisonne), de ceux qui purent se maintenir sur des éminences naturelles ou artificielles.

Les Flamands font leur entrée dans l'histoire grâce à l'hagiographie de Saint-Éloi (vers 590-660), la Vita sancti Eligii, rédigée avant 684 par saint Ouen, mais connue seulement depuis un travail de réécriture vers 725. C'est là qu'apparaissent les « Flanderenses » qui habitent « in Flandris ». En latin, l'évolution a mené aux formes normalisées Flandrenses et Flandria.

À la fin du Moyen Âge, le f évolue en v. C'est d'ailleurs à cette époque que le néerlandais se détache du bas-allemand, ce qui a donné Vlaming, Vlaams et Vlaanderen.

L'usage en français est indifférencié entre Flandres et Flandre. En France, c'est le pluriel qui est préféré que l'on parle de Comté des Flandres ou de Lille, qui est, par métonymie, en France, la Capitale des Flandres. Par contre on parle de Flandre au singulier lorsque l'on se réfère à la Province de Flandre ou aux provinces de Flandre wallonne et de Flandre maritime. En Belgique, le pluriel est plutôt réservé à l'usage historique. Le singulier Flandre est plutôt réservé à la Région flamande. La différence d'utilisation des termes entraînent des incompréhensions entre belges (surtout néerlandophones) et français ; les premiers considérant que la Région flamande, c'est la Flandre et donc aussi les Flandres et ne saurait que parler néerlandais ("flamand"), tandis que les seconds restent fiers de leur appartenance aux Flandres, à la Flandre même s'ils parlent français. On a donc deux perceptions différentes des Flamands : en Belgique, ce sont les belges néerlandophones, sans pouvoir différencier les vrais Flamands de Flandre-Occidentale et de Flandre-Orientale des "Flamands", les Belges néerlandophones, ni la langue néerlandaise de Belgique Belgisch-Nederlands des dialectes flamands : flamand occidental et flamand oriental. La synecdoque de Flandre du Comté de Flandre à la Région flamande et de Flamand et flamand entraîne la confusion. En France, Les Flamands sont ceux qui habitent les Flandres ou la Flandre, la langue important peu ; le territoire compris dans un premier temps étant l'ancienne Province de Flandre française (un Lillois et un Dunkerquois sont donc flamands), dans un deuxième temps l'ancien Comté de Flandre, dont les provinces belges de Flandre-Occidentale et de Flandre-Orientale, la frontière étant considérée comme un « trait de plume ». Par contre, s'il est clair que l'on se situe dans un contexte politique ou administratif purement belge, le terme Flandre sera compris comme synonyme de Région flamande.

Le même phénomène se rencontre pour Irlande/Irlande du Nord, Province de Luxembourg/Grand-Duché de Luxembourg, Macédoine, Bavière comprenant les régions de Franconie, Haut-Palatinat et Souabe/Bavière historique de Haute- et Basse-Bavière, etc.

Si le nom est à l'origine au pluriel, l'usage en a fait un neutre singulier : het Vlaanderen, mais l'article n'est pas utilisé couramment avec les noms de pays en néerlandais. On dit donc Vlaanderen. La distinction subtile et mouvante entre la Flandre et les Flandres n'existe donc pas en néerlandais. Pour distinguer la Flandre historique (Vlaanderen) de la Région Flandre (Vlaanderen), on doit spécifier : Graafschap Vlaanderen (Comté de Flandre), Vlaams Gewest (Région flamande), ou préciser les provinces :Oost-Vlaanderen (Flandre-Orientale) ou West-Vlaanderen (Flandre-Occidentale). Sans spécification, nl:Vlaanderen (Flandre) se comprend actuellement en Belgique comme étant la Région flamande (Vlaams Gewest). Les Belges néerlandophones (les "Flamands") s'exprimant en français utilisent dans leur immense majorité le singulier Flandre. Le problème de distinction se pose dans les mêmes termes qu'en français pour Vlaams, West- et Oost-Vlaams, West- et Oost-Vlaanderen. Idem au niveau des dialectes flamands.

Voici un lien dans lequel trouver de bons ouvrages afin de retrouver une partie de l'âme flamande. Cependant indiquez nous des livres qui, selon vous, pourraient parfaire notre liste : http://le-temple-de-freyja.e-monsite.com/album-photos/livres-conseilles/flandre/