Islande

L'île fut découverte par les Vikings au IXe siècle, bien qu'elle ait été vraisemblablement connue avant cette date. À partir de 874, elle commence à se peupler, principalement de colons norvégiens fuyant les conflits de leur pays. En 930, de nombreux chefs, jusqu'alors maîtres de leurs seuls clans créent une assemblée, l'Althing, le plus vieux parlement du monde. S'ensuit une période d'indépendance entre les Xe et Xiiie siècles, relatée et romancée dans les sagas.Fred (on va dire du Seydr)

Petit copiste né en 1970 à la frontière belge. Petite main de l'université de Lille. Hugin ou Munnin m'a approché il y a environ 40 ans pour me donner une mission. Je m'arrache les cheveux dans la création de ce site depuis 2015 en toute humilité. Je suis conscient des lacunes que j'essaie d'estomper petit à petit. Je vous invite à voyager avec moi sur le site en allant sur l'onglet : - Vénérable Esprit du Nord -Edda

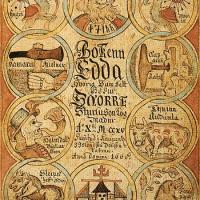

Sans doute rédigée à partir de 1220 par le poète, historien, mythographe et homme politique islandais Snorri Sturluson.Berserkir

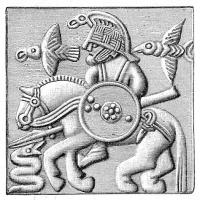

Dans la mythologie, les berserkers au sens large seraient des guerriers d'Odin, et l'équivalent vivant des Einherjar.Drakkar

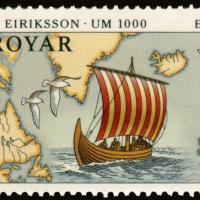

Il s'agit tout d'abord des navires que les scandinaves classent dans la catégorie langskip (anglais longship) ou herskip « bateau de guerre »Valkyrie

Freyja est considérée comme la première parmi les Valkyries. À l'instar d'Odin, elle reçoit dans son manoir Sessrumne à Folkvang la moitié des guerriers morts au combat, qu'elle guidera au combat le jour du Ragnarök.VOLUSPA

La Völuspá est un poème cosmogonique et eschatologique qui prend la forme d'un long monologue où une voyante fait un exposé au dieu Odin.Havamal

Le Hávamál est un poème didactique de l'Edda poétique révélant la vie du monde paysan concrète, existence terre à terre des bondi, possesseurs du sol.Wardruna

Wardruna est un groupe de néofolk et ambient norvégien de Bergen fondé par Einar Selvik (Kvitrafn) avec Kristian Espedal (Gaahl) et Lindy Fay Hella.Vikings

Vikings est une série télévisée canado-irlandaise créée par Michael Hirst, diffusée simultanément entre le 3 mars 2013 et le 30 décembre 2020 sur les chaînes History au Canada et History aux États-Unis.