Ma bibliothèque a grand besoin de vous

Aidez-moi à rassembler

Toutes les références bibliographiques

Faites un don s'il vous plait

Merci

Odin (du vieux norrois Óðinn) est le dieu principal de la mythologie nordique. Il existe dans la mythologie germanique en général, où il est appelé Wōden en vieil anglais, Wodan en vieux saxon des Pays-Bas ou Wotan en vieux haut-allemand ou Gaut. Son nom proto-germanique est *Wōdanaz. L'étymologie de son nom fait référence à Ód, et signifie « fureur », aux côtés d'« esprit » et de « poésie », d'où l'allemand Wut (fureur) et le néerlandais woede de même sens. C'est un dieu polymorphe.

Son rôle, comme pour la plupart des dieux nordiques, est complexe, étant donné que ses fonctions sont multiples : il est le dieu des morts, de la victoire et du savoir. Dans une moindre mesure, il est également considéré comme le patron de la magie, de la poésie, des prophéties, de la guerre et de la chasse. Il est considéré comme étant le principal membre des Ases. Odin partage la fête de Yule, qui est célébrée le 21 décembre, avec le dieu Ull.

Le lieu de résidence d'Odin est le palais de Valaskjálf, situé en Ásgard, où se trouve également son trône, appelé Hlidskjalf, d'où il peut observer les neuf mondes de la cosmologie nordique. Il possède plusieurs objets fabuleux, sa lance Gungnir et son anneau Draupnir, et monte son cheval à huit jambes nommé Sleipnir.

Fils de Bor et de la géante Bestla, il a pour frères Vili et Vé. Son épouse est Frigg ; il a de nombreux enfants, dont les dieux Baldr, Thor et Vidar.

Odin est une évolution de la divinité proto-germanique Wōđinaz ou Wōđanaz, dont le nom a été transformé en « Óðinn » en vieux norrois, puis en « Wōden » en anglo-saxon.

De même que les langues latines reprennent les noms des dieux romains pour les jours de la semaine, les langues germaniques utilisent les noms des dieux germaniques. Comme Odin était assimilé à Mercure (qui a donné son nom au mercredi) par les Romains, le nom du dieu se retrouve dans le nom de ce jour dans plusieurs langues germaniques : Wednesday en anglais, woensdag en néerlandais, onsdag en danois, norvégien et suédois (l'allemand et l'islandais employant en revanche des termes neutres, respectivement Mittwoch et miðvikudagur).

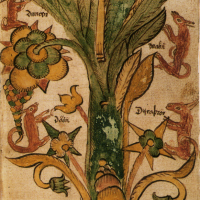

Odin et ses deux messagers

Odin était réputé avoir mille surnoms. Parmi les plus courants, figurent :

- Alfadir (le père de tout) ;

- Farmatyr (dieu des cargaisons) ;

- Bolverk (fauteur de malheur) ;

- Har (très haut) ;

- Harbard (barbe grise) ;

- Jafnhar (également haut) ;

- Thridi (le troisième) ;

- Vegtam (familier des chemins) ;

- Bruno, Brunon, (bouclier, cuirasse).

Pour Kris Kershaw, Odin est le représentant nordique d'un dieu-loup indo-européen, extrêmement ancien, dont la caractéristique principale est originellement d'être le chef mythique et l'incarnation du compagnonnage guerrier dont la chasse sauvage est le parangon. Dans cette perspective, elle rapproche Odin au dieu indien Rudra.

L'Odin scandinave (Óðinn) a émergé du proto-norrois Wōdin pendant les Grandes invasions. Le contexte dans lequel les nouvelles élites émergeaient durant cette période correspond avec la légende de Snorri Sturluson, où les Vanes indigènes sont remplacés par les Ases, qui sont des étrangers venus du Continent.

Plusieurs parallèles ont été établis entre Odin et le dieu celtique Lug. En effet, les deux sont des dieux intellectuels qui commandent la magie et la poésie. Les deux ont des corbeaux et une lance en tant qu'attributs.

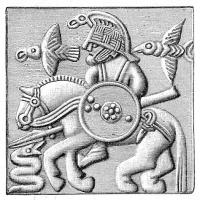

Odin est représenté comme un homme âgé, barbu et borgne. Il est une divinité polymorphe. Il se déplace sur un cheval à huit jambes nommé Sleipnir et il est armé de sa lance Gungnir. Lorsqu'il est dans son palais, la Valhöll, les deux corbeaux Hugin (la pensée) et Munin (la mémoire) lui racontent à l'oreille ce qu'ils ont vu des neuf mondes. De plus, deux loups, Geri et Freki, restent à ses pieds. Son trône, Hlidskjalf, lui permet de voir tout ce qui existe dans les neuf mondes. Il possédait l'anneau Draupnir, un anneau qui se multipliait par neuf tous les neuf jours ; mais il le posa sur le bûcher funéraire de son fils Baldur qui le donnera à Hermodr plus tard.

Les rôles d'Odin sont complexes. Il est entre autres le dieu des morts ayant fonctions de psychopompe et de nécromancien. D'ailleurs, il accueille la moitié des âmes des guerriers tombés au combat au Valhöll (ou Valhalla); Freyja accueillant la seconde moitié. Ceux-ci combattent entre eux le jour pour se préparer au Ragnarök et sont conviés la nuit au « Banquet d'Odin ». De plus, sous le nom de Handagud, Odin est particulièrement le dieu des pendus. Il est aussi le patron des scaldes, poètes scandinaves, auxquels il a apporté l'élixir de poésie. Il possède aussi des caractéristiques des shamans qui se reflètent dans le mythe de sa monture Sleipnir.

Odin sur son trône, illustration tirée du manuel de mythologie d'Alexander Murray publié en 1865

Sans être directement dieu de la guerre, Odin est néanmoins le dieu de la victoire. Il l'offre à ses protégés par quelque moyen que ce soit, qu'il s'agisse de valeur au combat, de chance ou, plus particulièrement, de ruse et de fourberie. Odin conférait la victoire en inspirant l'intelligence et la stratégie, bien plus qu'en activant l'ardeur des guerriers. C'est donc un dieu sage, courageux et généreux, mais craint, et qui possède des traits sombres et peut se montrer fourbe et sévère. Odin possède de nombreuses hypostases dont certaines n'ont peut-être pas encore été identifiées.

Après avoir tué Ymir, le géant originel, et par le fait même mis fin à la guerre, Odin aidé de ses frères décidèrent de créer l'univers. Ils créèrent le monde avec le cadavre d'Ymir puisque c'est tout ce qu'ils avaient. Le sang d'Ymir avait déjà créé les océans. Avec la chair d'Ymir, ils créèrent Midgard entre Jotunheim et Ásgard qui deviendra plus tard le monde des hommes. Jotunheim est le monde des géants de glace au sud fondé par Bergelmir et son épouse lorsque ceux-ci se sauvèrent vivants en bateau de la marée de sang d'Ymir qui tua tous les autres géants. Les trois frères utilisèrent les os d'Ymir afin d'élever certaines parties de sa chair créant ainsi les montagnes et les collines. Les dents d'Ymir furent arrachées et utilisées pour former les falaises du monde. Ses cheveux devinrent la végétation et les restes de son cerveau devinrent les nuages. Finalement, son crâne devint le ciel ou le paradis au-dessus de tout.

Le monde est créé, mais il manque toujours la lumière. C'est pourquoi, les dieux se rendirent au Muspellheim, le monde de feu, afin de recueillir des étincelles lancées par l'épée de feu Surtr, le gardien du Muspellheim, qu'ils lancèrent dans le ciel pour créer les étoiles. Deux étincelles étaient plus brillantes que les autres et devinrent respectivement le Soleil et la Lune. Les trois dieux façonnèrent deux chariots spécialement conçus afin de tirer ces deux astres dans le ciel. En effet, le chariot du Soleil est équipé de poches de glace derrière les chevaux les empêchant de souffrir de la chaleur du Soleil. De plus, ils ont créé un bouclier, le Svalin, pour que le conducteur puisse se défendre et protéger ses chevaux contre les rayons éternels du Soleil. D'un autre côté, le chariot de la Lune n'avait pas besoin des mêmes précautions étant donné que ses rayons étaient beaucoup moins puissants. Les deux chevaux tirant le chariot du Soleil sont Árvak et Alsvid (« tôt levé » et « très rapide » en vieux norrois) où Árvak était responsable que le Soleil se lève tôt dans la journée et Alsvid qu'il ne reste pas trop longtemps au-dessus de Midgard, car il pourrait brûler le sol. Le cheval du chariot de la Lune est Alsvider (« toujours très rapide » en vieux norrois). Odin entendit parler de deux enfants issus d'une relation entre un géant et un Ases, Máni et Sól dont le nom signifie respectivement « lune » et « soleil », et il les choisit pour qu'ils deviennent les conducteurs des deux chariots. En conduisant à chaque jour le chariot du Soleil et celui de la Lune au travers du ciel, non seulement les journées furent créées, mais aussi le temps.

Un jour, Odin et ses deux frères, Vili et Vé, marchaient le long de la mer et remarquèrent deux arbres qui étaient tombés sur le sol, un orme et un frêne. Odin donna aux deux arbres l'étincelle de vie, tandis que Vili leur donna l'esprit et un peu de connaissance, et Vé leur donna les cinq sens. Une fois cela terminé, les arbres n'avaient plus du tout l'allure d'arbres, mais plutôt de versions réduites des dieux eux-mêmes : ils sont le premier homme et la première femme, respectivement issu du frêne et de l'orme et nommés Ask et Embla. Odin leur donna le monde de Midgard. Les trois fils de Bor remarquèrent que, pendant qu'ils étaient occupés à créer l'Univers et les Hommes, plusieurs créatures ont émergé de la chair en décomposition d'Ymir. Bien que ces créatures aient été sombres, malodorantes et laides, Odin a senti qu'il fallait leur venir en aide, puisqu'elles avaient la vie. Odin et ses frères examinèrent les créatures et les changèrent en une forme qui était plus appropriée à leur nature. Les créatures qui avaient une nature plus mauvaise et cupide furent transformées en une forme plutôt recourbée et voûtée, mais elles étaient en bonne santé et pourraient survivre où les autres ne le pourraient pas. Ce sont les nains qui ont été bannis au Svartalfheim, le monde souterrain situé sous la surface de Midgard. En raison de leur nature avide, les nains pourront creuser le sol de la Terre afin de découvrir les métaux précieux qu'ils chérissent. Cependant, les nains ne peuvent pas se rendre à la surface de la Terre durant la journée puisque la lumière du Soleil les pétrifierait instantanément sur place.

Le Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum écrit par Adam de Brême vers 1080 est la plus ancienne source écrite sur les pratiques religieuses pré-chrétiennes en Scandinavie. Adam de Brême déclare avoir accès à des sources de première main sur les pratiques du paganisme en Suède. Sa description du Temple d'Uppsala donne plusieurs détails sur Odin. Il décrit un temple entièrement plaqué d'or où les gens vénèrent trois dieux : Thor, le plus puissant, occupe un trône dans le milieu de la pièce et Wotan (Odin) ainsi que Frikko (Freyr) ont chacun leur place de chaque côté. Il est dit que Wotan, le Furieux, s'occupe de la guerre et donne la force aux hommes à se battre contre leurs ennemis.

Dans le poème Völuspá de l'Edda poétique, une völva révèle à Odin plusieurs événements du passé et du futur incluant sa propre mort. La völva décrit la naissance d'Odin de son père Bur (ou Bor) et de sa mère Bestla et raconte comment, avec ses frères, il a créé Midgard à partir des océans. Plus loin, elle décrit la création des premiers êtres vivants, Ask et Embla, par Hœnir, Lódur et Odin. Entre autres évènements, la völva mentionne l'implication d'Odin dans la Guerre entre les Ases et les Vanes, l'énucléation d'un œil d'Odin à la Fontaine de Mímir et la mort de son fils Baldr. Elle décrit comment Odin est massacré par le loup Fenrir au Ragnarök ainsi que la vengeance subséquente d'Odin et la mort de Fenrir par son fils Vidar; comment le monde disparut dans les flammes et resurgit des océans à nouveau. Finalement, elle relate comment les survivants des Ases se souviennent des actes d'Odin.

Dans le poème Lokasenna, la conversation entre Odin et Loki débute avec Odin qui essaie de défendre Gefjun et se termine par sa femme, Frigg, qui le défend. Dans ce poème, Loki tourne Odin en dérision parce qu'il pratique le Seydr qui est une forme de sorcellerie réservée aux femmes. Une autre occurrence de ce fait est rapportée dans la Saga des Ynglingar de l'Edda de Snorri où ce dernier insinue que les hommes qui pratiquent le Seydr sont des Ergi, des hommes efféminés et lâches.

Dans Rúnatal, une section du poème Hávamál, la découverte des runes est attribuée à Odin. Ce dernier a été suspendu à l'Arbre du Monde, l'Yggdrasil, pendant qu'il était percé par sa propre lance, Gungnir, durant neuf jours et neuf nuits afin qu'il puisse acquérir la sagesse nécessaire à avoir la puissance dans les neuf mondes ainsi que la connaissance des choses cachées dont les runes. Le nombre « neuf » a une signification importante dans la pratique de la magie dans la mythologie nordique. Un des noms d'Odin est Ygg et le nom de l'Arbre Monde est Yggdrasil qui pourrait se traduire du vieux norrois par le « cheval d'Ygg » (ou le cheval d'Odin). Un autre nom d'Odin est Hangatýr qui signifie le « dieu des pendus ».

Dans le poème Hárbarðsljóð, Odin déguisé comme l'opérateur de traversier Hárbarðr engage son fils Thor qui n'est pas au fait du déguisement dans une longue argumentation. Thor tente de contourner un grand lac et Hárbarðr refuse de le faire traverser.

Dans le prologue de l'Edda de Snorri en prose, Snorri Sturluson essaie de donner une explication rationnelle des Ases. Selon lui, Odin et ses pairs étaient originellement des réfugiés de la ville d'Anatolie deTroie et qu'Ases serait un dérivé folklorique du mot Asie.

Dans le Gylfaginning, la première partie de l'Edda de Snorri, il est dit qu'Odin, le premier et le plus puissant des Ases, est le fils de Bestla et de Bur et qu'il a pour frères Vili et Vé. Avec ses frères, il a tué le géant de glace Ymir et a créé Midgard à partir de son corps. Avec sa chair, ils ont créé la terre; avec ses os et ses dents brisés, ils ont formé les rochers et les pierres; avec son sang, ils ont créé les lacs et les rivières; avec son cerveau, ils ont formé les nuages et ses sourcils sont devenus une barrière entre Jötunheim, le monde des géants, et Midgard. Son crâne fut envoyé à quatre endroits dans le ciel gardé par quatre nains nommés Est, Ouest, Nord et Sud. Avec les vers qui mangeaient les restes du géant, ils ont créé les nains.

Toujours dans le Gylfaginning, on apprend que, après avoir créé Midgard, Odin et ses frères ont créé l'être humain. Les trois frères sont passés devant un frêne et orme auxquels Odin donna la vie et la respiration, Vili donna le cerveau et les sentiments, puis, Vé donna l'ouïe et la vue. Les deux premiers humains se nommaient Ask et Embla respectivement le premier homme et la première femme.

Odin a enfanté de nombreux enfants. Avec sa femme, Frigg, il eut deux enfants : le condamné Baldr et l'aveugle Höd. Avec la personnification de la Terre, Fjörgyn, Odin eut son fils le plus célèbre, Thor. Avec la géante Gríðr, Odin devint le père de Vidar. Avec la géante Rind, il eut Vali (ou Áli). Il a aussi pour enfant le messager Hermód. De plus, plusieurs familles royales ont affirmé qu'ils sont les descendants d'Odin par d'autres fils.

Odin a appris le secret du Seydr par une déesse vane et la völva Freyja malgré le caractère non guerrier et efféminé du Seydr et de l'utilisation de la magie. Dans la seconde section du Skáldskaparmál, la quête du savoir d'Odin est vue dans le fait qu'il a travaillé pour un été en tant qu'ouvrier agricole pour Baugi et qu'il a séduit Gunnlöð afin d'obtenir l'Hydromel poétique.

Dans la Saga des Ynglingar des Sagas des Islandais, il est dit qu'Odin a deux frères, Vili et Vé, qui gouvernent le royaume en son absence. Une fois, Odin était parti pour une très longue distance et période, Vili et Vé ont décidé de se diviser sa propriété, mais ils prirent tous deux sa femme, Frigg. Lorsque Odin est revenu, il reprit sa femme. Il est aussi dit qu'Odin est le second roi mythique de la Suède succédant à Gylfi et précédant Njörd. Plus loin dans la même saga, il est écrit qu'Odin s'aventura à la Fontaine de Mímir près de Jötunheim, le monde des géants, en tant que Vegtam le Vagabond habillé avec un manteau bleu foncé et transportant un bâton de voyageur. Pour pouvoir boire dans la fontaine du savoir, Odin a du sacrifier un de ses yeux pour démontrer sa volonté d'acquérir les connaissances du passé, du présent et du futur. Pendant qu'il s'abreuvait à la fontaine il vit les douleurs et les dérangements qui tomberont sur les hommes et sur les dieux ainsi que les raisons de ceux-ci. Mímir accepta l'œil d'Odin et celui-ci repose au fond de la fontaine en signe que le père des dieux a payé le prix pour recevoir le savoir.

Dans la Saga de Njáll le Brûlé des mêmes sagas islandaises, Hjalti Skeggiason un islandais récemment converti au christianisme souhaitait exprimer son mépris pour les dieux natifs. C'est pourquoi il a écrit une chanson blasphématoire à l'endroit notamment d'Odin et de Freyja. Il a été trouvé coupable de blasphème et s'exila en Norvège avec son beau-père, Gizur the White. Plus tard, avec l'aide d'Olaf Tryggvason, Hjalti et Gizur revinrent en Islande pour convaincre les gens rassemblés à l'Althing de se convertir au christianisme; ce qui se produisit en 999.

Par la suite, dans la Saga du roi Olaf Tryggvason écrite vers 1300, il est décrit que les nouveaux convertis au christianisme doivent insulter les divinités païennes tel qu'Odin afin de prouver leur foi et leur piété. D'ailleurs, Hallfreðr vandræðaskáld qui fut converti au christianisme à contrecœur par Olaf dut écrire un poème d'abandon des divinités païennes; ce poème traita d'Odin.

L'importance du dieu Odin chez les germains se reflète dans ses représentations nombreuses en gravures, ou sur des pierres runiques, bractéates ou en statuette. Les représentations les plus célèbres proviennent des pierres runiques vikings, où l'on reconnaît parfois un homme chevauchant un cheval à huit jambes, sans doute Odin chevauchant Sleipnir, comme sur la pierre d'Ardre VIII et la pierre de Tjängvide. On connaît également deux représentations d'Odin se faisant engloutir par le loup Fenrir au Ragnarök ; la croix de Thorwald et la pierre runique de Ledberg, toutes deux découvertes dans les îles Britanniques qui furent fortement colonisées par les vikings. Les statuettes sont rares. Plusieurs bractéates différentes semblent représenter de manière similaire le visage d'Odin et son cheval Sleipnir.

Le sacrifice d'Odin est ainsi raconté par la Gylfaginning (15) :

Sous la racine dirigée vers les géants du givre se trouve Mimisbrunn, qui recèle la sagesse et l'intelligence. Celui qui possède cette source s'appelle Mimir : il est très savant, car il y boit à l'aide de la corne appelée Giallarhorn. Alfadr vint à la source et demanda à en boire une gorgée, mais il ne l'obtint pas avant d'avoir mis en gage l'un de ses yeux.

Si ce motif ne connaît pas d'autres manifestations germaniques ou scandinaves, il apparaît à de nombreuses reprises dans les mythes irlandais, et ce la plupart du temps accompagné de l'apparition d'une source d'eau.

Notamment, dans l'hagiographie de la sainte Brigitte d'Irlande, celle-ci refuse de se marier, ce qui irrite ses frères qui ne veulent pas renoncer à la dot qu'elle est susceptible de rapporter. Ils lui affirment donc que ses yeux, si beaux, ne sauraient rester célibataires. Elle se crève alors brusquement l'œil, afin que personne ne veuille l'épouser. Comme ses frères ne trouvent pas d'eau pour laver la blessure, elle fait jaillir une fontaine du sol. Dans le Talland Etair, texte irlandais datant probablement du xie siècle, le druide Aithirne Ailgesach exige du roi borgne Eochaid Mac Luchta, du Connaught, qu’il lui remette son seul œil valide, ce que celui-ci accepte. Alors que le roi lui demande ensuite de l'amener à une source, le druite fait couler trois flux d'eau sur son visage. Enfin, le motif apparaît également dans le dindshenchas, il a aussi été rajouté dans certains poèmes ayant Sid Nechtain pour héros ou encore dans le Leabhar Breac.

Dans la plupart des occurrences, la mutilation de l'œil est suivie directement ou non du jaillissement du sol d'un flux d'eau. Cela s'explique peut-être parce que l'œil est associé à l'eau : en effet, des larmes peuvent en couler, et ses reflets rappellent l'élément aquatique. Pour ces raisons il est possible que dans une version plus ancienne du sacrifice d'Odin, ce soit le don de l'œil qui entraîne l'apparition des eaux de la connaissance.

(Ressource Wikipédia)

Il a ranimé la flamme de nos ancêtres